広報の仕事が変わる!初心者から始めるAIツール活用術

コンテンツ制作のための情報収集や文章作成など、いまや広報活動においても欠かせなくなりつつあるAIツール。一方で、「興味はあるけれど、何を使えばいいのかわからない」「もっと効果的な活用法を知りたい」などの声も多く聞かれます。そこで今回は、日頃からAIを活用している丸山が、広報業務に役立つAIの基本的な使い方とおすすめツールをご紹介します!

広報活動におけるAI活用の利点とは?

広報の現場でも、AIツールの活用が進んできています。丸山さんは、どのような目的でAIを取り入れているのでしょうか?

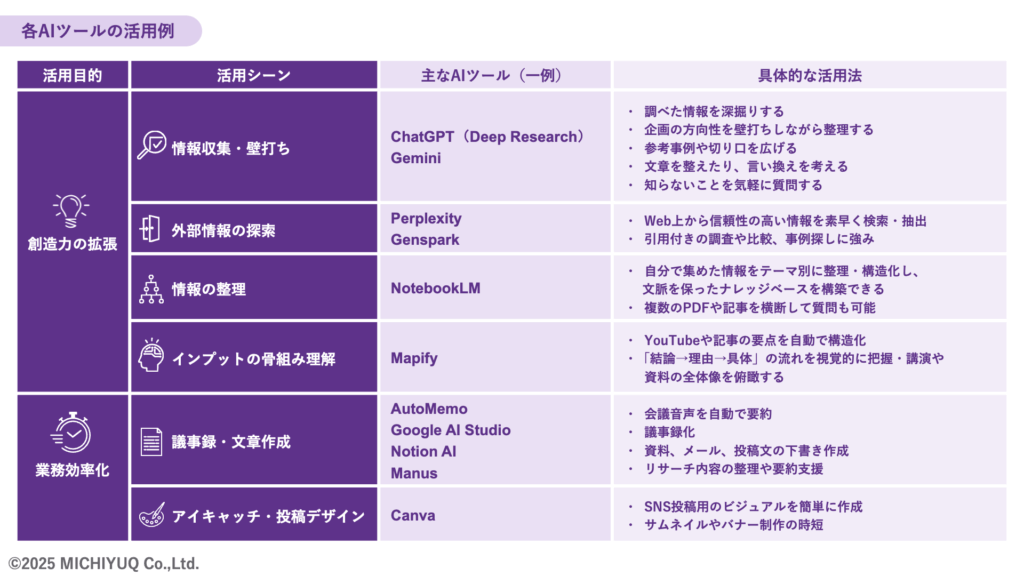

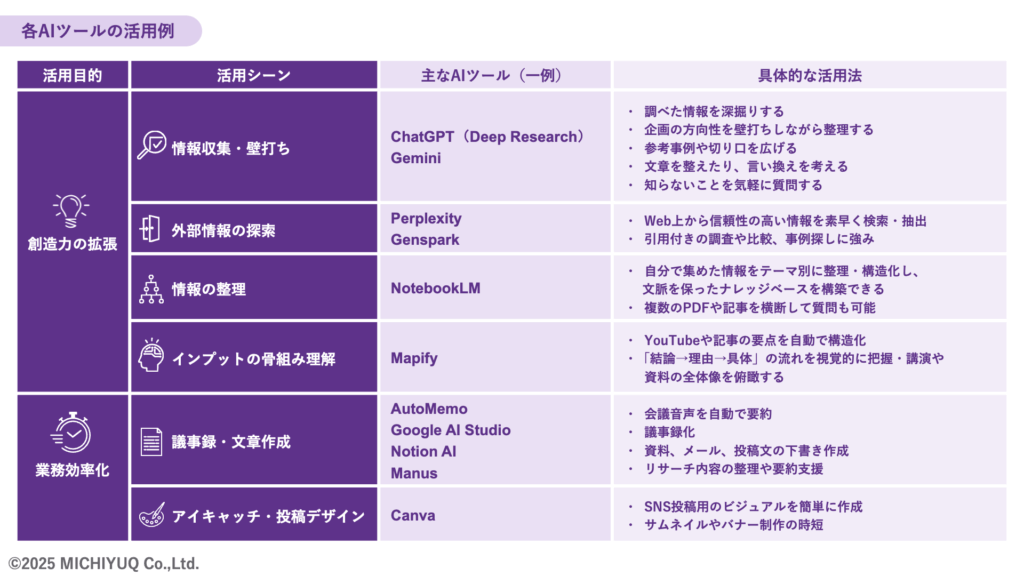

私がAIを活用する目的は、大きく分けて「創造力の拡張」と「業務の効率化」の2つです。

広報の仕事は、単に情報を発信するだけでなく、「何を、どう伝えるか」という企画力が求められます。その点においてAIは、情報収集から仮説づくり、さらには一人では思いつかない視点を引き出してくれるなど、「創造力の拡張」を助ける心強い存在です。時には、自身の思考を整理・深化させる“壁打ち相手”にもなってくれます。

対して、「業務の効率化」においては、文章作成や資料づくりに追われ、伝え方の工夫まで手が回らないといった広報の課題に対して、実務レベルで応えてくれます。「速く」「うまく」「迷わず」伝えるための土台づくりをAIが手伝ってくれることで、より本質的な広報活動に集中しやすくなります。

ここでは、私が実際に活用しているAIツールの一部をご紹介します。

広報業務に役立つAIツール5選を紹介

本当に多くのAIツールがあるのですね。目的に合わせて上手く使い分けられれば、広報活動の質も大きく向上しそうですね。

そうなんです。特に広報活動のスタートでは、まず情報収集や調査を行い、その中から本質的な“インサイト”を導き出すことが欠かせません。AIを活用すれば、このインサイト発見までのスピードと深さが飛躍的に高まり、調査・仮説構築・視点出しといったプロセスが一気に洗練されます。その結果、後工程のアウトプットの質も格段に向上します。

情報収集や外部情報の探索シーンで使えるAIツールは複数ありますが、ここでは特におすすめのツールと、それぞれの特徴をご紹介します。

1.GPT-5 |壁打ちと構想整理の“思考の相棒”

GPT-5 は、問いかけながら考えるプロセスにぴったりのツールです。「こういう切り口ってアリ?」「この構成、伝わる?」といった問いに、会話形式でアイデアを返してくれるため、仮説の言語化や構成のラフ出しに最適です。

即答を求めるよりも、何度かやりとりを重ねながら思考を整理する方がより深い回答が得られます。ゼロから考え始めるとき、一人で考えていると堂々巡りになるようなときに、特に頼りになります。

2.Gemini 2.5 Flash|要点整理・視覚化に強い“情報の整理屋”

Gemini 2.5 Flashは、処理が高速かつ軽量で、長文の情報をスピーディに要約・整理してくれるのが魅力です。特に便利なのがインフォグラフィック機能。議事録や説明資料などをHTML形式の視覚的サマリーに変換してくれるため、他の人と情報を共有したいときにも役立ちます。

3.GPT-5(Deep Research)|広報戦略の仮説構築を支えるパートナー

ChatGPTのProプランで使える「Deep Research」は、Web上の情報を取り込みつつ、文脈を踏まえて深く考察する力を持った拡張機能です。

たとえば、SNSの初期設計、ペルソナの言語化、広報戦略の方針決めなど、思考の深さが求められる場面でとても頼りになります。ただ情報を出すだけでなく、「なぜその方向性がよいのか?」といった問いにも答えてくれるのが特徴です。

4.Perplexity & Genspark|“速く、広く”を担う情報収集の即戦力

情報収集の効率化には、この2つのツールをセットで活用しています。出典付きで信頼性の高い外部情報を高速で取得できるツールです。競合他社の動きや業界トレンド、調査データの一次ソースなどを、整理された形で確認できます。

5.NotebookLM|情報を“ためる”から“活かす”へ

収集した情報をその場限りで終わらせないために使っているのがNotebookLMです。たとえば、PerplexityやGensparkで集めた外部情報、手元にあるPDF資料や過去の議事録、プレスリリースなどを読み込ませておけば、「この施策の目的は?」「似たような事例は?」といった質問ができる“自分専用のナレッジベース”が出来上がります。

まるで外部メモリのように使えるのがNotebookLMの最大の強み。調べ直す必要がなくなり、思考のスピードも、アウトプットの質も自然と上がっていきます。

AI初心者でもすぐに試せる!広報シーンにおける具体的な活用例

広報では、コンテンツ制作やプレスリリースの執筆など、発信にまつわる業務が多くあります。これらのシーンで、初心者でもできるAI活用方法があれば教えてください。

ここでは、3つの活用事例をご紹介します。どれも日々の業務に無理なく取り入れられる方法なので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 文字起こしAI × Google AI Studio:音声から多様な記事コンテンツへ

Google AI Studio は、Google が提供する生成 AI の開発・実験プラットフォームです。特に注目したいのは 長文の記事執筆力。リサーチした情報をわかりやすく整理し、自然な流れで読みやすい文章にまとめ上げてくれます。通常は有料ツールに任せるような作業が、無料でここまでできるのは驚きです。

私の場合、長文の情報やポッドキャストなどの音声データを扱うときは、まず AI 議事録ツールで文字起こしをしています。ソースネクスト社の AI AutoMemo をよく使いますが、Notta も精度が高くおすすめです。その後、Google AI Studio に「メルマガ向けに」「採用広報用に」といった用途を指示するだけで、目的に合ったフォーマットの文章に仕上げてくれます。

一般的な AI ツールは「満遍なく」「当たり障りなく」まとめるのは得意でも、読み物としての深みや訴求力にはやや弱いことがあります。箇条書きや端的な整理はうまいけれど、記事として読むと物足りない。その点、Google AI Studio は“ちゃんと記事になる”アウトプットをしてくれるのが大きな強みです。

ただし、Google AI Studio は、開発・実験用のプラットフォームなので、「入力した情報を学習に使わないようにする」ための設定機能はありません。

そのため、利用するときは 機密情報や社外秘の内容を直接入力しない など、情報の扱いに注意する必要があります。

2. NotebookLM × Genspark:AIの段階的な使用で質の高いプレスリリースを

Gensparkで企業情報をリサーチし、関連リンクやヒアリング内容をNotebookLMに読み込ませておけば、情報を自分だけで抱えるのではなく、プロジェクトメンバーと簡単に共有できるナレッジベースが出来上がります。

これにより「誰がどの情報を持っているか」を探す必要がなくなり、メンバー全員が同じ土台の知識をもとに動けるようになります。結果として、議論の質が高まり、プロジェクト全体のスピードや精度も自然と底上げされていきます。

3. GPTsの活用:プレスリリースやPodcast・インスタリールの台本づくり

プレスリリースは、広報業務の中でも特に時間がかかる作業です。ゼロから書き始めると、タイトルに悩み、本文の構成に迷い、なかなか進まないことも少なくありません。

そこで私はGPTsを“ドラフトメーカー”として活用しています。これまで蓄積してきた知識やフォーマットをインプットしておけば、ニュース性を意識したタイトル案と本文の叩き台を自動生成してくれます。

さらにPodcastの台本やインスタリールのスクリプトでも同様に、テーマを入力するだけで“6割完成形”が出力されます。叩き台をもとに整えるだけで、収録や動画制作のスピードが格段に上がります。

複数のAIツールを使って感じた、AIの得意・不得意な領域

さまざまな広報活動でAIを使うなかで、得意・不得意を感じる場面はありますか?

私の利用シーンでAIが特に力を発揮するのは、企画の“出だし”の部分です。私自身、戦略のアイデア出しや構成の骨子を考える際に、思考を整理する相棒としてよく活用しています。

一方で、自動生成されたコンテンツはやや画一的になりがちで、細かなニュアンスや心に響く表現をつくるのはまだ難しいと感じます。だからこそ今後は、AIが生み出したものを見極め、編集する力がいっそう重要になるでしょう。

AIが広報業務を支えてくれる今、広報パーソンに求められるのは「情報を整理し、意味づけし、伝わる形に仕立てる力」。点在する素材や人の想いをまとめ、ストーリーへと昇華させるプロセスにおいて、AIを上手く活用できれば広報活動の質はさらに高まっていくはずです。

※記載のツールや機能は執筆時点のものであり、今後変更される場合があります。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。