広報活動には欠かせない!読まれる企業noteの始めかた

超実践広報シリーズ。企業の発信手段の1つとして定着しつつあるnote。一方で、活用を始めたものの「投稿が続かない」「読まれない」など、運用面で悩みを抱えている広報担当者は多いのではないでしょうか。今回は、広報として100本以上のnoteを公開してきた丸山が、note運用のコツを紹介。活用メリットから継続方法、「読まれる記事」の書き方まで、実践ヒントをお届けします!

法人利用は3万件以上。企業がnoteを運用するメリットとは?

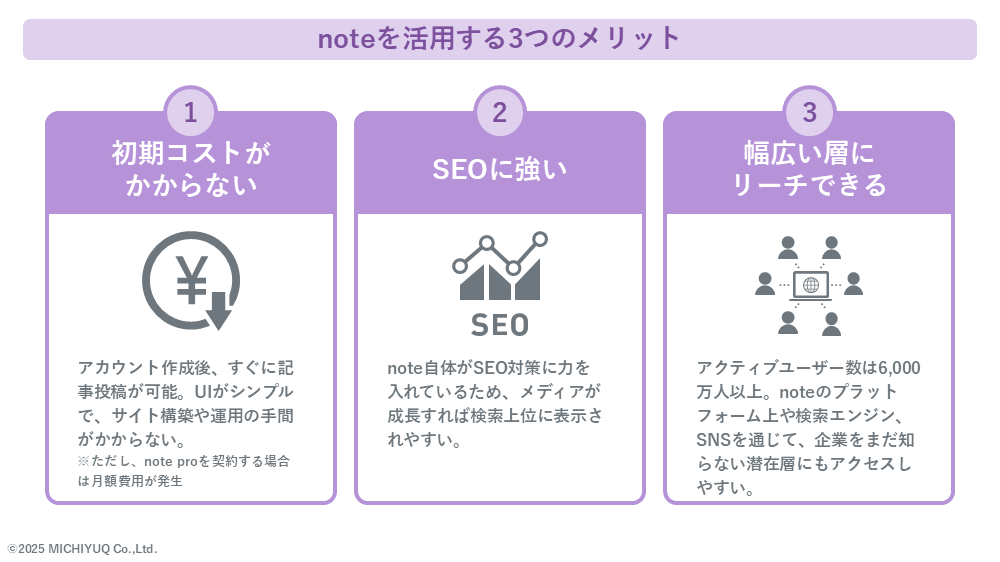

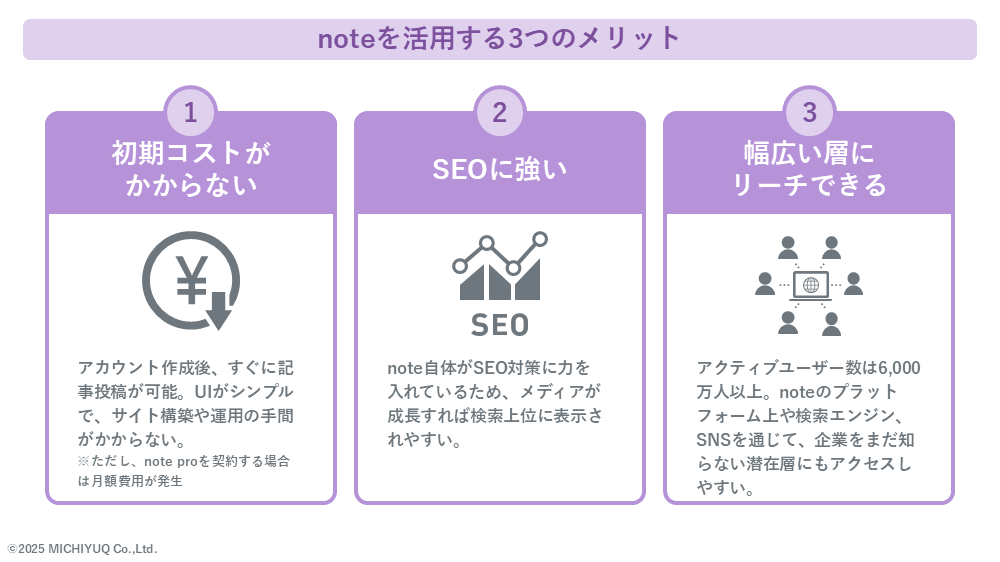

採用広報やサービス・事業の認知拡大を目的に、noteで発信する企業が増えていますよね。企業がnoteを活用するメリットって、具体的にどこにあるのでしょうか?

企業には、プレスリリースにするほどではないけれど、伝えたい話題が日常的にありますよね。たとえば「商品開発の裏側」や「社員の思い」など、普段は表に出にくい“企業のリアル”をnoteで発信することで、読者の共感を得られるケースはよくあります。

こうした積み重ねが、やがて求職者や見込み顧客への認知拡大や企業ブランディングにもつながっていきます。

なるほど。noteを通して、企業のファンを増やすのですね! 自社サイトでの発信とはどのような違いがあるのでしょうか?

どちらにも良さはありますが、noteならではの強みは以下の3つだと考えています。

特に、自社サイトのドメインパワーがあまり高くない場合は、noteでの発信をおすすめします。note自体に多くのユーザーが集まっていて、ドメインパワーも強いため、質の高いコンテンツを出せばSEOの効果も期待できるからです。

また、Xとの相性がいいのもnoteの特長のひとつ。Xから他サイトへの離脱を防ぐ動きから、以前より連携が弱まってはいるものの、noteで「理解を深めるコンテンツ」を作り、それをXでシェア・拡散する流れは、今でも効果的です。

※note法人利用3万件は2023年時点の情報です。(https://biz.note.com/n/n79a016bab187)

企業noteを効果的に運用するための3つのポイント

企業がnoteを運用するうえで、押さえるべきポイントはありますか?

note運用には大きく分けて「初期設計」「仕組み化」「ゴール設計」の3つのフェーズで、それぞれ押さえておきたいポイントがあります。順番にご紹介しますね。

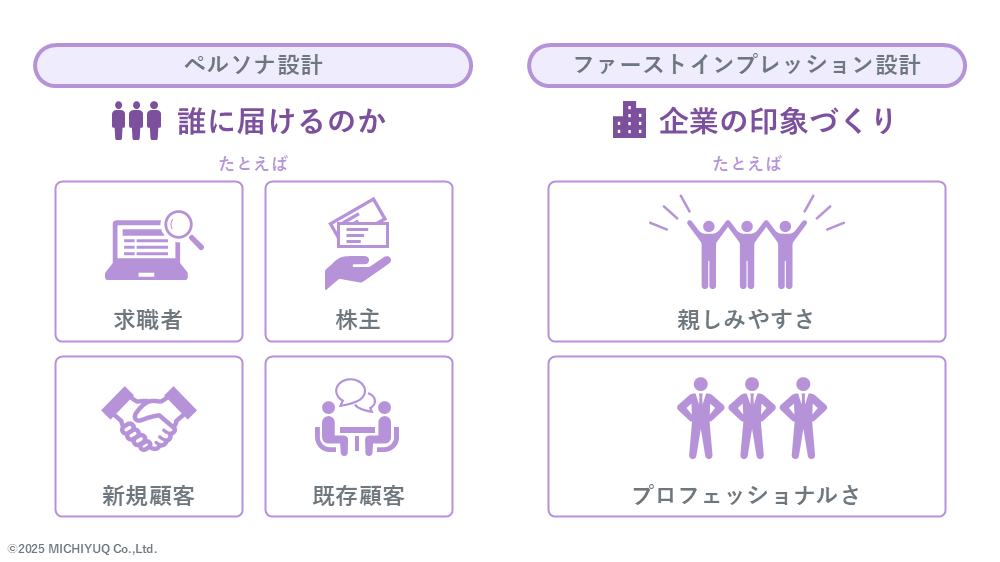

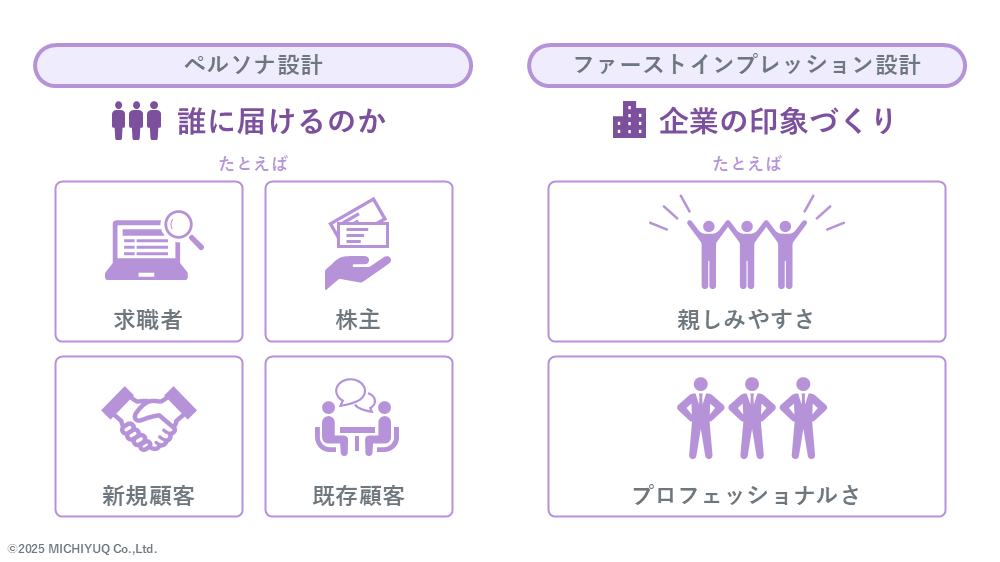

1. 初期設計:ペルソナと企業のイメージを確立

noteを始める前に、まず考えたいのが「誰に届けるのか」という点です。たとえば採用広報を目的とする場合、同じ“エンジニア採用”でも、未経験者向けと経験者向けでは、発信するテーマも響くメッセージも変わるはずです。だからこそ、ペルソナ設計は丁寧に行いましょう。

また、ファーストインプレッションの設計も重要です。「親しみやすさ」や「プロフェッショナルさ」など、企業の印象づくりを初期段階で整理しておくと、記事のトーンや方向性がブレにくくなります。まずは自社と雰囲気が近い他社のnoteをチェックしてみるのもおすすめですよ。

2. 仕組み化:無理なく続ける体制づくり

noteを継続的に運用するためには、“仕組み化”が不可欠です。まずテーマ出しにおいては、運用目的に応じたカテゴリを3〜4つ設定し、noteのマガジン機能で整理しておくとスムーズです。あらかじめ枠組みを用意しておけば、企画に悩む時間を減らすことができます。

記事制作の体制は、どのように整えるとよいのでしょうか?

前職では、各部署から6名の執筆メンバーを選出し、持ち回りで記事を担当してもらっていました。特に文章作成に不慣れなメンバーにとっては、執筆そのものが大きな負担になるため、書くハードルを下げる工夫が必要です。

たとえば、構成案を事前に共有したり、インタビューで内容を引き出し広報側で記事化するなど、メンバーが無理なく関われる体制を整えることが、継続的な運用につながります。

3. ゴール設計:「まず100本書く」を目標に

企業のnote運用において、KPIはどう設定すべきでしょうか?

初期段階ではPV数や読了率などの定量KPIにあまりこだわらないほうがいいと考えています。なぜなら、数字に引っ張られすぎると書き手のモチベーション低下につながるからです。もちろん効果測定は重要ですが、それ以上に大切なのは「継続すること」。まずは、“100本書くこと”を念頭に、行動目標を設定するのがよいでしょう。

100本ですか!?

継続する中で社員の広報意識が高まったり、インナーブランディングが醸成されるケースもあります。最初は「質」よりも「量」を意識して取り組んでみてください。

読まれるnoteを書くためには

とはいえ、noteの運用が軌道に乗ってくると「もっと多くの人に読まれる記事にしたい」と感じる場面も出てきます。読者に届きやすいnoteとは、どのような内容なのでしょうか?

なるほど。やはり、自分の体験を“自分の言葉”で語ることが重要なのですね。

企業の公式noteでも、ついきれいな表現や整った言葉を使いたくなりますが、それよりも飾らない、等身大の言葉のほうが読者の心に届きやすいんです。ネガティブな内容も、誠実に伝えること。それが読者からの共感を生み、企業への関心や信頼につながっていくと思いますね。

こちらのnoteでは、実際に私が100記事公開してわかったことを書いてますので参考にしてみてくださいね!