「刺さるイベント」はどうつくる?成功するPRイベント・ウェビナーの企画・運営術

広報担当者であれば、一度は経験するPRイベントやウェビナーの企画・運営。広報活動の中でも重要な施策ですが、満足度の高いイベントを実施するのは簡単ではありません。今回は、MICHIYUQ代表として毎月ウェビナーを開催している丸山が、自身のイベント企画の裏側を公開!企画のポイントや効果的な届け方まで、実践的な方法をお伝えします。

イベントは「双方向のコミュニケーション」をとる上で最強のツール

自社サービスの理解促進を目的に、広報部としてウェビナーの開催を任されました。ウェビナーの企画運営は初めてで戸惑っています。

サービスの認知度向上やリード獲得を目的としたウェビナーはマーケティング部が主導となるケースが多いものの、広報担当者が企画する機会も少なくありません。

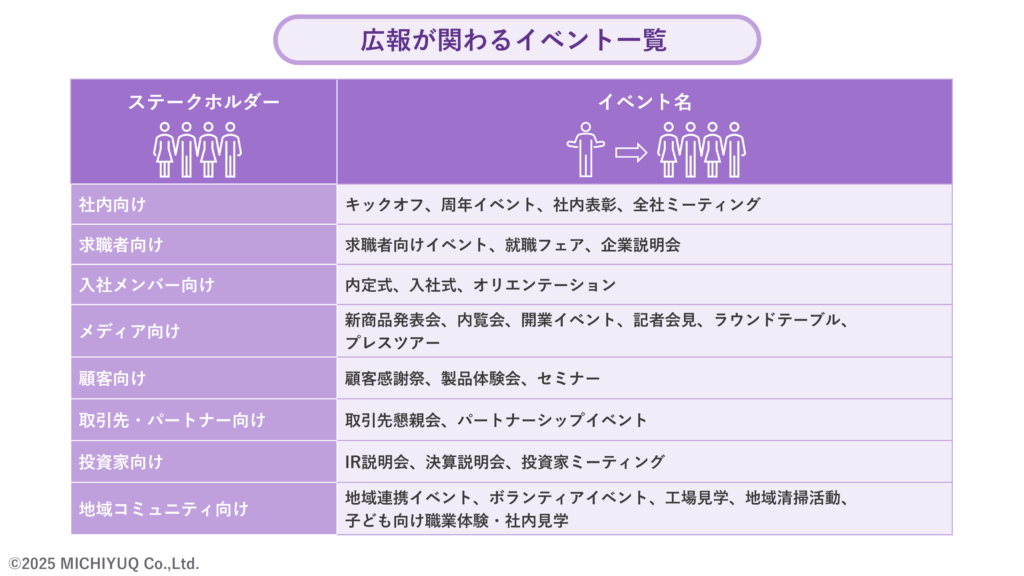

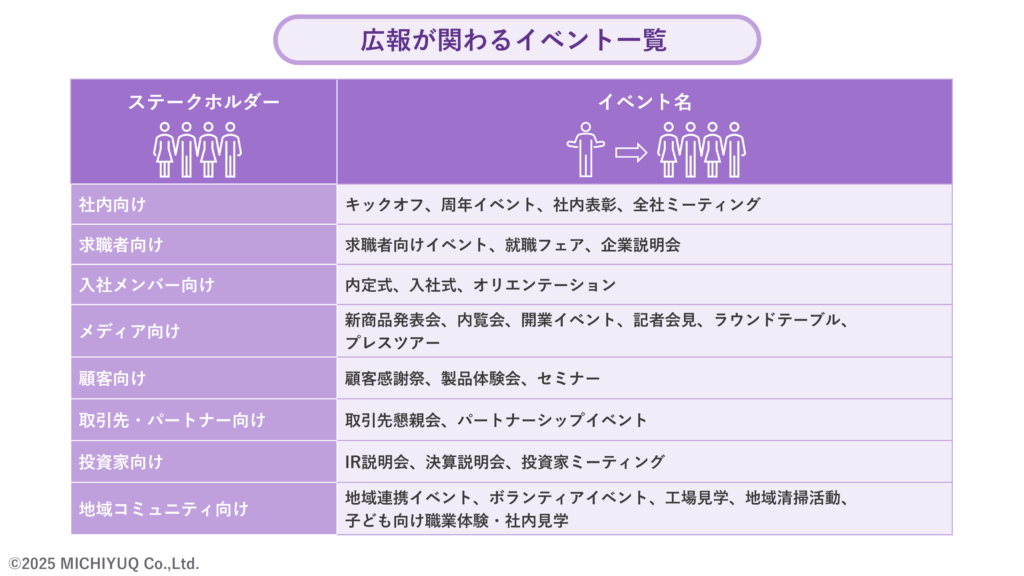

ウェビナー以外にも広報が主催したり、関与するイベントには以下のようなものがあります。ステークホルダーごとにかなり幅広くイベントがあるのがお分かりいただけるのではないでしょうか?

イベントは「インタラクティブなやり取り」が可能です。参加者にとって有益な内容であれば、ブランドや企業の「ファン化」にも繋がります。広報活動の強力な武器にもなるので、大切にすべき施策なんですよ。

広報がイベントづくりにおいて大切にすべきこと

丸山さんは、経営者や広報担当者向けに対談形式のウェビナーを開催していますよね。どのような手順で企画を進めているのでしょうか?

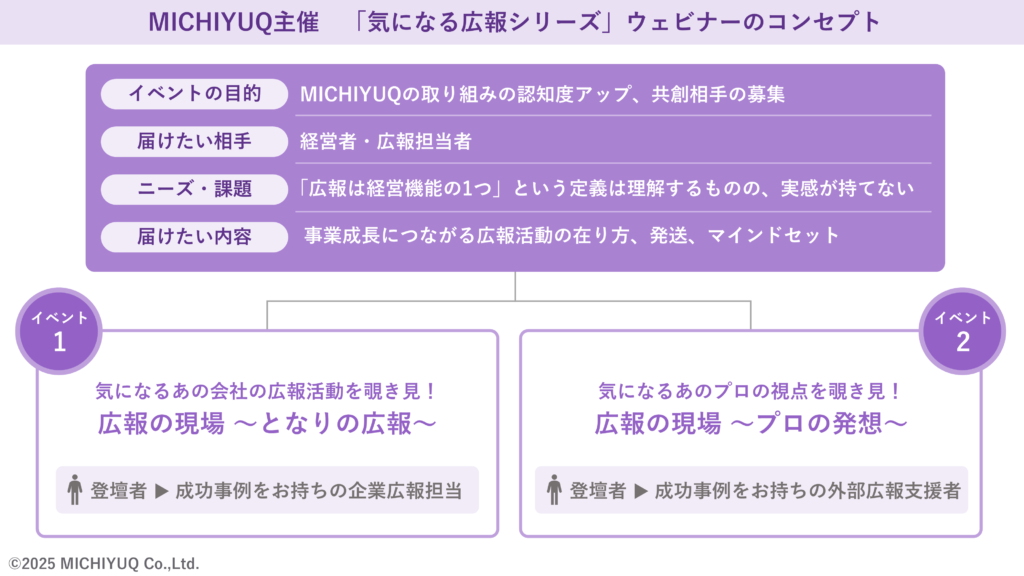

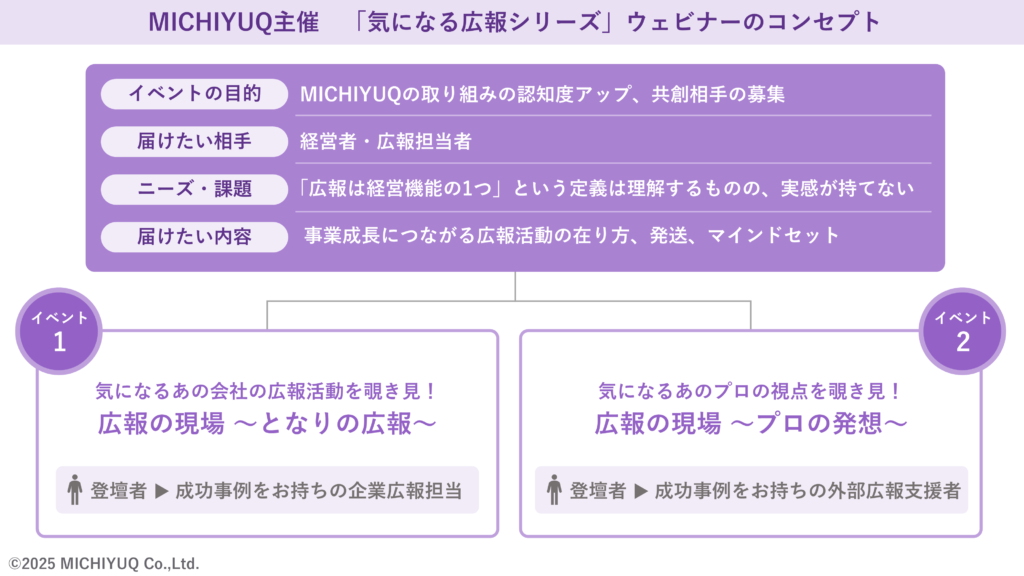

まずは「イベントのコンセプト設計」から始めます。特に重要なのは、「誰に何を届けたいのか」という視点です。イベント全体の目的を整理したうえで、各回のテーマを決めていきます。

私が代表を務めるMICHIYUQでは、「事業成長につながる広報活動」を大命題として掲げています。そのため、イベントの内容も単なる広報施策のノウハウ共有ではなく、事業拡大に必要な広報的発想やマインドが身につくものを企画しています。

登壇者の選定はどのように行っているのですか?

イベントの軸からブレないよう、広報活動を通じて企業の成長に貢献した経験を持つ方に登壇をお願いしています。さらに、複数の視点からヒントをいただけるよう、「企業広報担当者」と「外部広報支援のプロ」を交互にお招きしています。

「気になる広報シリーズ」のウェビナー開催経緯と第1回のイベントレポートはこちら

イベントの具体的な内容はどのように形にしていくのですか?

対談形式であれば、イベントの骨子となる「企画提案書」を最初に作ったり、登壇者との対話を通して、イベントの中身を具体化していきます。

中身を考える際に重要なのは、「登壇者だからこそ語れるポイント」を見極めること。そして、登壇者からのヒントをもとに、参加者が「行動変容」できるような構成に仕立てていきます。

イベント企画するうえで有効な「コラボ視点」

まずは、イベント開催の目的を明確にしたうえで、具体的な内容に落とし込むのですね。とはいえ、いまだ「企画」のハードルの高さを感じます……。

たしかに、初めから完璧なイベントをつくるのは簡単ではありません。まずはSNSなどを通じて、自分が「コラボレーションしてみたい」と思う方に声をかけてみるのもひとつの方法です。

コラボレーションですか?

そうですね。「自社の魅力を発信しよう!」と意気込むよりも、人とのつながりからビジネスに良い影響を生み出すという視点で企画した方が、広報として効果的なイベントになることも多いんです。

実際、私もXやnoteで見かけた方の広報活動に感銘を受けて、直接お声がけしたことがあります。そうした出会いから生まれたイベントが反響を呼んだケースもいくつもありますよ。イベントの中で、ゲスト登壇者や企業の魅力を伝えることができれば、双方にとって価値のある場になります。

たしかに。自分がお話してみたいと思える方なら、企画にも自然と力が入りそうです!

自分が本当に知りたいと思っていることは、参加者にとっても「リアルな質問」として心に響くものです。日頃から「誰とコラボできそうか」という視点を持っておくと、企画に必要なアイデアの幅も広がっていきますよ。

イベントの成功は、終了後のアクションが握っている!

ここまでイベント企画のポイントをお話ししましたが、イベント成功のカギは企画力だけではありません。

え?どういうことでしょうか?

まず大切なのが、イベント直前の機運づくりです。たとえば、イベント開催前日と当日にリマインドメールを送信したり、直前にSNSで再度告知をすることで、「たまたま時間が空いていた!」という方の参加を促せます。特に集客面では、最後のひと押しが重要なんです。

また、イベント開催後のアクションも欠かせません。本来は当日参加していただくことが理想ですが、それ以上に大切なのは「イベントを多くの人に知ってもらうこと」。オンラインイベントの場合は、熱が冷めないうちにアーカイブ動画を送付し、視聴を促すことが有効です。

参加者の満足度を上げるという点ではアンケートへのご協力をいかに多くいただけるかもポイントですね。

<イベント後の効果を最大化するためにできること>

- 参加者アンケート回答促進

- 動画アーカイブの送付

- イベントレポートの作成・シェア

- 参加者の声の紹介

- 開催報告プレスリリースの発信

そうですね。アンケート結果は次回イベントの改善に活かせるだけでなく、登壇者へのフィードバックとしても大きな励みになります。さらに、広報の成果を測る重要なKPI(効果指標)にもなるので、回答率を上げる工夫をすると良いですよ。たとえば、イベント終了後にその場で回答時間を設ける、QRコードを配布資料やスライドで提示する、終了直後の御礼メールでご案内する、アンケートURLを終了画面に表示させるなど、複数のタッチポイントを設計することで、自然と回答率を高めることができます。

イベントの企画・運営においては「最初と最後」が特に重要ということですね。ステークホルダーとの相互コミュニケーションの場として、ぜひ積極的に取り組んでいきたいです!