戦略だけでは終わらせない!成果につながる年間広報計画の立て方とは?

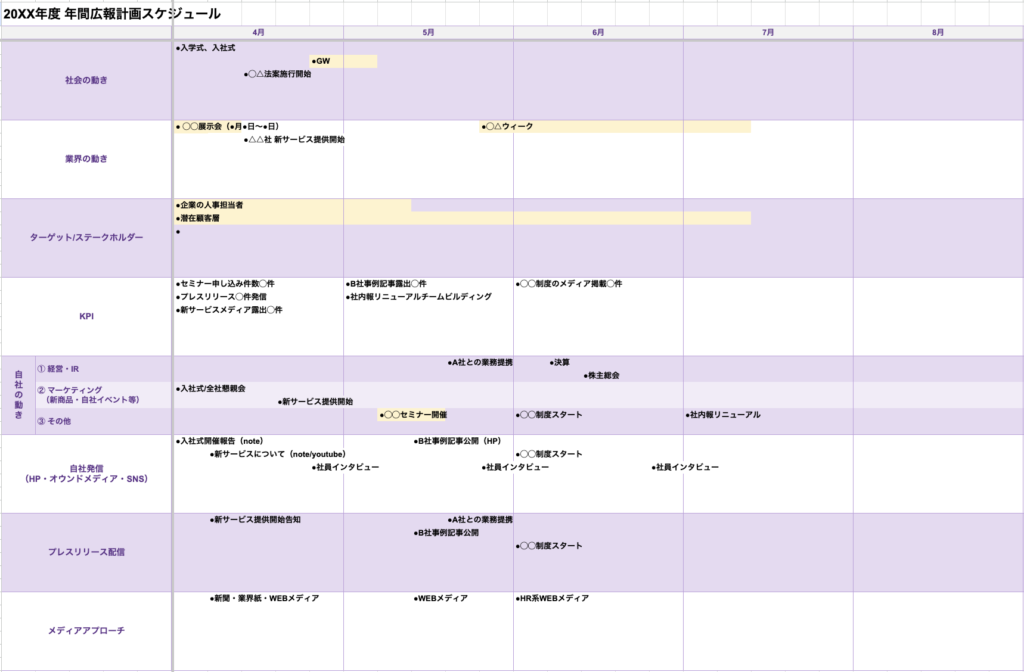

2025年が始まって数ヶ月……。皆さんは、年初に立てた広報活動の目標に沿って、計画的に施策を進められていますか?今回は 「年間広報計画の立て方」 をテーマに、広報戦略と整合性のある計画の作り方や、効果的な振り返りのコツをご紹介します。さらに、 今すぐ使える「年間広報計画のテンプレート」 もご用意しました!ぜひ最後までチェックして、広報活動に役立ててください。

・

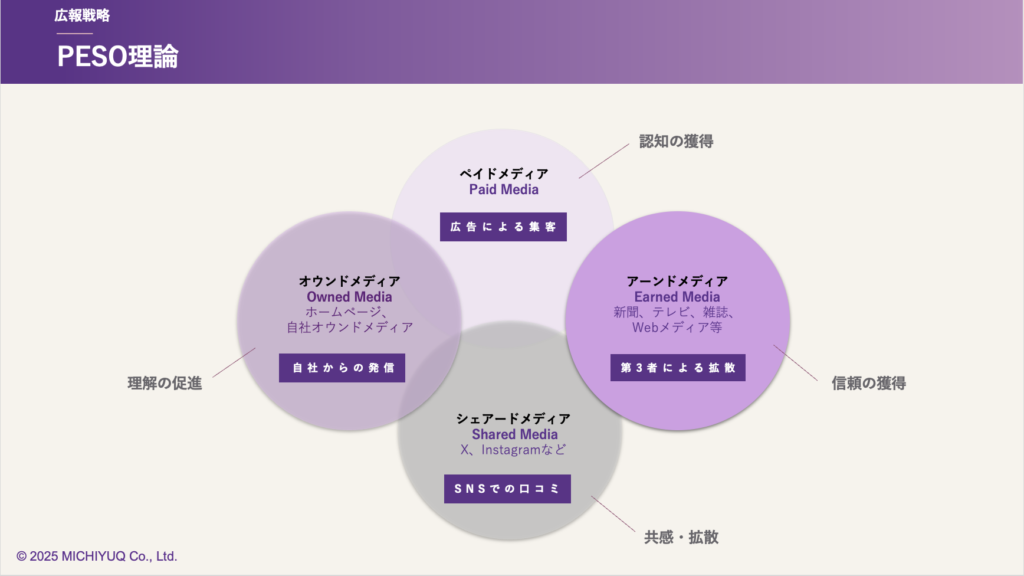

PR施策の策定に役立つフレームワーク「PESO」とは

以前、広報戦略の作り方について学び、具体的な活動指針も決めたのですが、ここ数ヶ月、なかなか計画通りに進められていません。

それは、具体的な広報計画の策定と振り返りが不足しているからかもしれませんね。前回は、自社の現状分析や競合比較を通じて、広報活動の指針となるキーコンセプト(PRミッション)を作成するところまでお伝えしました。今回は、その戦略を実現するための具体的な広報計画の立て方について解説しましょう!

広報戦略についてのコラムはこちら

まず、具体的な広報施策を洗い出します。その際に役立つのが「PESO」と呼ばれるフレームワークです。PESOは、以下の4つのメディアタイプの頭文字を取ったもので、広報やマーケティングの分野において施策を整理する際によく用いられます。

- Paid Media(ペイドメディア):広告費を支払って掲載するメディア(テレビ広告、オンライン広告、スポンサーシップなど)

- Earned Media(アーンドメディア):メディアや顧客から得た報道や評価(メディア掲載、口コミなど)

- Shared Media(シェアードメディア):ユーザーによって共有・拡散される情報やコンテンツ(SNSでのシェアやリツイートなど)

- Owned Media(オウンドメディア):自社が管理するメディア(自社ブログ、企業の公式SNSなど)

たとえば、「労務管理SaaSといえば第1想起される企業となる」というPRミッションを掲げた場合、PESOの視点からどのような施策が考えられるのでしょうか?

短期的な認知獲得にはペイドメディア(広告など)が有効です。一方、長期的な信頼獲得には、アーンドメディア(パブリシティなど)を活用し、新聞・テレビ・Webメディアといった第三者の発信を増やすことが重要です。さらには、シェアードメディア(SNSなど)を強化し、ユーザーの声を拡散することで共感を生み出しやすくなります。特に、企業が直接語るよりも、第三者による発信の方が信頼性を高めるため、業界のオピニオンリーダーや実際のユーザーの声を活用することが効果的です。

このように、1つのメディアに頼るのではなく、4つのメディアを上手く組み合わせながらPRミッションの実現と整合性のある施策を考えていくことが重要なのです。

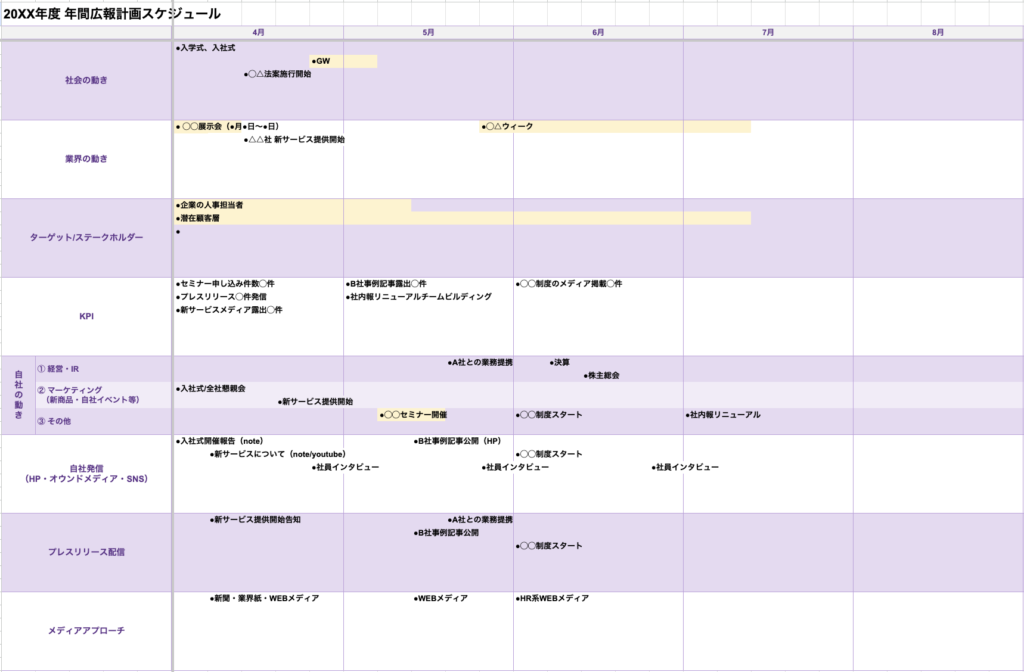

失敗しない年間広報計画を作るためには?

洗い出したPR施策を具体的な行動計画に落とし込むには、どうしたらよいのでしょうか?

基本的には、全社および事業のスケジュールを基軸に逆算してPR施策のスケジュールを設定していきます。たとえば、企業の認知拡大に必要不可欠な「新サービスのローンチ」を控えている場合、メディア向けのお披露目イベント、プレスリリースの配信、自社コンテンツの制作などの実施日を決めていくのです。

また、それぞれの施策も1日で完成するものではないですよね。ですから、自社コンテンツを制作するために必要な工程、たとえば企画立案、インタビュー実施、制作スケジュールなどを細分化し、整理しておくことが施策実現の鍵となります。

なるほど。KGI(重要目標達成指標)であるPRミッションにもとづいて、具体的な施策のスケジュールを細かく設定していくのですね!計画を立てる際に意識するポイントはありますか?

年間の広報計画であれば「〇〇期」というようにフェーズを区切ると、それぞれの時期に集中すべきアクションが明確になります。たとえば、先ほどの例のように事業の成否を左右する新サービスのローンチが決まっている場合、リリースを起点に3つの段階に分けるのです。

・準備期(リリース前のコンテンツ準備、メディアとの関係構築)

・露出期(プレスリリース配信、広告展開)

・拡大期(SNSキャンペーン、ユーザー参加型イベント)

あとは、計画をより実現可能なものにするために、他部署と連携し社内イベントや事業計画を常に把握しておくことも重要ですね。

ちなみに、広報活動では「社会の関心ごと」と結びつけることが大切だとよく聞きます。年間行事と広報計画を関連付けるべきでしょうか?

to C向け(一般消費者向け)のサービスを展開する企業では、年間行事と広報計画を連携させることが有効です。ただし、to B向け(企業向け)では、「サービスを持って社会課題を解決する」という前提はありつつ、あくまでも経営課題と結びついた広報施策を優先するほうが良いでしょう。

なるほど。企業のサービス形態や広報活動の目的によって年間広報計画において盛り込む内容が変わってきそうですね。

計画を実現するためには振り返りが必要不可欠!

年間広報計画の策定と同じくらい重要なのが、定期的な振り返りです。最低でも月に1度は、「当初の目標から遅れていないか」「経営や事業計画との齟齬がないか」をチェックしましょう。また、四半期ごとに振り返りを行えば、業績を踏まえた広報計画の見直しや最適化も可能になります。

スタートアップやベンチャー企業では、経営方針や事業内容が目まぐるしく変わりますよね。広報計画もその都度見直したほうがいいのでしょうか?

そうですね。経営方針が頻繁に変わるからといって、広報計画を立てない、あるいは変えなくてもいいということではありません。1年後・3年後の長期的なビジョンを描きつつ、経営戦略に合わせて細かく修正していくことが必要です。

目標は大切にしつつ、変化に柔軟に対応することが求められるのですね。

その通りです。広報は、企業の経営課題を解決する重要な役割を担っています。年間広報計画を策定することで「逆算思考」を鍛え、企業の成長を確実に後押ししていきましょう!