新聞各紙から読み取る2025年の注目トピックス。世の中の流れと自社の広報活動、どう結びつける?

広報活動を成功させるには、社会のトレンドや変化を敏感にキャッチし、それを活かすことが重要です。今回の超実践広報シリーズでは、2025年に注目すべきトピックをピックアップし、メディアへの効果的なアプローチ法やトレンドのつかみ方を詳しく解説します。時代の流れを味方につけて、自社の広報をさらに進化させるヒントを見つけてみましょう!

・

2025年押さえておくべき3つのトピックス

新聞各紙の元旦号はその年の世相を表す重要な情報源です。経営者や広報担当者は必ずチェックしておくことをおススメします。

今年、特に注目すべきキーワードはありますか?

私は複数あるトピックスの中でも、「2025年問題」「AI・テクノロジーの進化」「選択的夫婦別姓制度の導入」の3つに特に注目しました。実際に2025年元旦の全国紙の報道内容を見ていきましょう!

全国紙の切り口について

団塊の世代全員が75歳以上となり、人口の5人に1人が後期高齢者となる「超高齢社会」の到来について、それぞれの視点から報道しています。

2025年問題に端を発する超高齢社会における課題:

- 多死社会と相続問題(朝日新聞):

「超高齢社会=多死社会」でもあり、空き家問題がさらに加速。今後「大相続時代」となることが予測される。 - 新築供給の減少と中古住宅需要の高まり(日本経済新聞):

建設業に従事する働き手の減少と高齢化による空き家率の増加、原材料費の高騰が相まって、新築供給は先細り。中古住宅のリノベーション需要と脱炭素社会の実現を見据えた省エネ性能の改善が鍵に。 - 地方の鉄道路線廃止の加速(日本経済新聞):

地方では鉄道路線の廃止が加速。2000年以降に廃止された鉄道路線は、2024年4月時点で47路線に及ぶ。高齢化、東京一極集中が課題。

続いてはテクノロジーの進化と社会変化についての切り口を見てみましょう。

テクノロジーの進化と社会変化:

- AIエージェントの台頭(日本経済新聞):

自ら考え行動する「AIエージェント」が台頭。米テック大手は、人間並みの能力を持つAGI(汎用人口知能)があらゆる分野で出現すると予測。AGIの出現時期は想定より早まる傾向か。AIが単なるツールから一定の意思決定や判断を任せられる存在となることで、人との関係性が大きく変化する - AI駆使の次世代産業団地(読売新聞):

ソフトバンクがAIを駆使したデータセンターで次世代型産業団地をつくる。労働人口の減少をにらみ、AIが自律的に管理する生産拠点の構築も検討 - 空飛ぶクルマの実現(朝日新聞):

ANAホールディングスが空飛ぶクルマの商用運行を2027年から開始。有人月探査「アルテミス計画」を担う、日本人最年少宇宙飛行士の米田あゆさんにインタビュー。 - 月面開発競争(日経新聞):

JAXAとトヨタ自動車は、宇宙服なしで移動できる月面探査車の開発を進めるなど「月に住む時代」に向けて、世界中の月面開発競争が本格化。

選択的夫婦別姓制度の導入:

選択的夫婦別姓制度については唯一産経新聞が一面トップで報じていました。

・選択的夫婦別姓制度の導入(産経新聞):

選択的夫婦別姓制度の導入を巡り、全国の小学4年〜中学3年の児童・生徒約2000人に世論調査実施。ほぼ半数が「家族で名前が変わるのは反対」と回答。

※その他のトピックスについては、Xの投稿でも書いてますのでこちらも参考にしてみてください。

各紙が取り上げる内容は異なりますが、共通して「不確実性」や「不確かさ」といった現代社会の課題に注目しています。

今年は、戦後80年という節目を迎える年であり、超高齢化社会によってさまざまな問題が顕在化すると予測されています。また、AIやテクノロジーの進化により、社会の構造や価値観が大きく変化する可能性も指摘されていますね。

「世の中の流れ」をとらえた広報活動をするために

社会課題に関連するテーマで独自のサービスや社内制度を展開している企業は、メディアの注目を集めやすいですね。

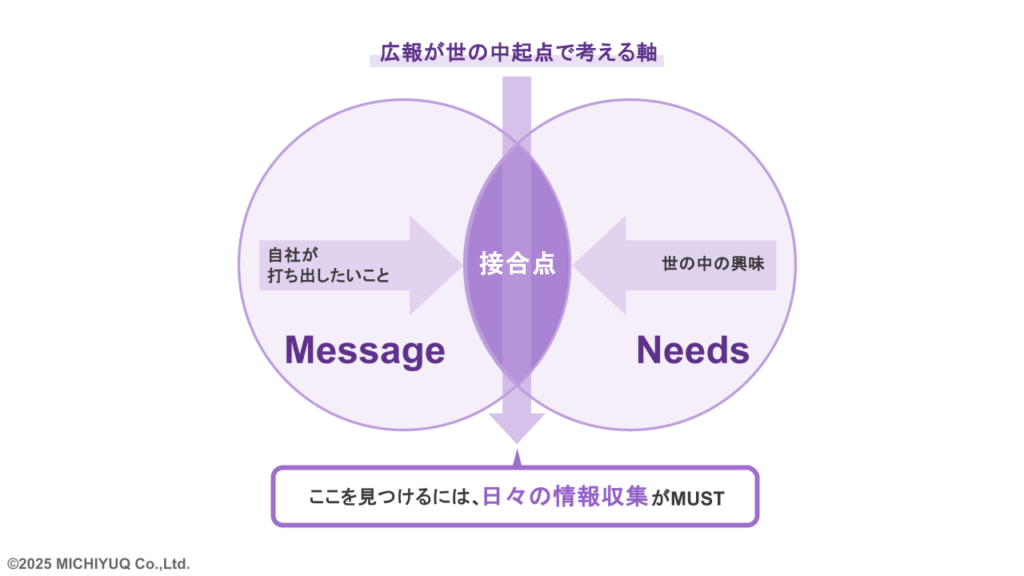

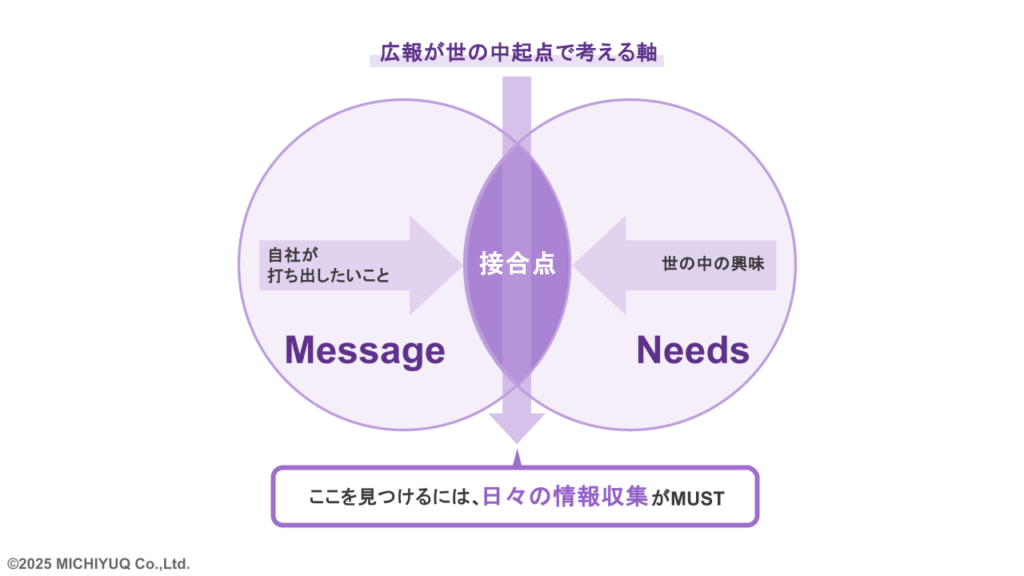

確かに、社会動向やトレンドを取り入れた「パブリシティ」は広報活動に重要ですが、注意が必要です。それは、メディア露出を過度に狙わないことです。

メディアは社会に価値ある情報を提供する役割があり、企業の一方的な発信を助けるものではありません。「流行だから」と企業にとって都合の良い企画を提案しても、メディアから敬遠されるだけです。

まずは、社会全体が関心を持っていることを理解し、自社のサービスとの接点を見つけて、必要な情報としてメディアに提供することが大切です。

正直なところ、パブリシティで「会社の認知度アップ」を狙っていました。

広報活動の効果測定において、目に見える成果を求めるのは自然ですが、「マーケティング脳」や「営業脳」ではなく「世の中起点」で事業を捉えることが重要です。そのため、経営者自身、そして広報担当者も、社内外両方の視点を持ち、社会を俯瞰する姿勢が求められます。

自社に必要な情報を効率的にキャッチアップする方法は?

世間の関心ごとと自社との接点を探るうえで課題となるのが、情報の取捨選択です。膨大な情報の中から自社に関連するニュースを効率よく得るのは難しいですよね?

効率的に有用な情報をキャッチアップするうえで、おすすめな方法がGoogleアラートの活用です。設定したキーワードに関連するニュースやウェブサイトの更新情報を通知してくれるため、業界動向やトレンドを収集するのに非常に役立ちます。

さらに一歩進んだ方法として、ターゲットメディアや記者の関心を知ることも重要です。例えば、メディアの特集内容や記者のSNSをチェックして、彼らがどんなテーマに興味を持っているかを把握することが有効です。

新聞各社が取り上げるテーマが多岐にわたるように、記者の関心もさまざま。記者が興味を持つテーマを日頃からリサーチしておくことで、適切な情報提供が可能になります。

なるほど。メディアリストの作成だけでなく、記事の読み込みや記者の動向までチェックすべきなのですね。

パブリシティで重要なのは、メディアが必要とする「材料」を的確なタイミングで提供することです。そのためには、「偶然」を戦略的に作り出す日々の努力が求められます。年始はもちろんのこと日頃からトレンドを把握し、自社の強みと世の中の関心事との接点を見つけていきましょう!

自社と世の中の関心ごとの接合点を見つけるために日々の情報収集を習慣化しましょう!