記者の目に留まるプレスリリースとは?作成のための超基本ガイド

超実践広報シリーズ。広報活動において欠かせない「プレスリリース」。しかし、「時間をかけて作成しているのに、なかなかメディアに取り上げられない」と感じている方も多いのではないでしょうか。その原因は、記者目線を欠いた内容や、読みづらい構成にあるかもしれません。今回は、「読まれるプレスリリース」を作成するための基本的なポイントを解説します!

プレスリリースは報道のための“材料”という意識を

新商品のリリースやイベントの開催にあわせてプレスリリースを配信していますが、なかなかメディアに掲載されません。

まず理解しておきたいのは、記者が日々受け取る情報量の多さです。大手メディアでは、1人の記者が1日で受け取るプレスリリースは数百件といわれています。そのため、基本的な形式が整っていない、メディアの視点が欠けているリリースは、そもそも読まれないのです。

基本的な形式ですか?

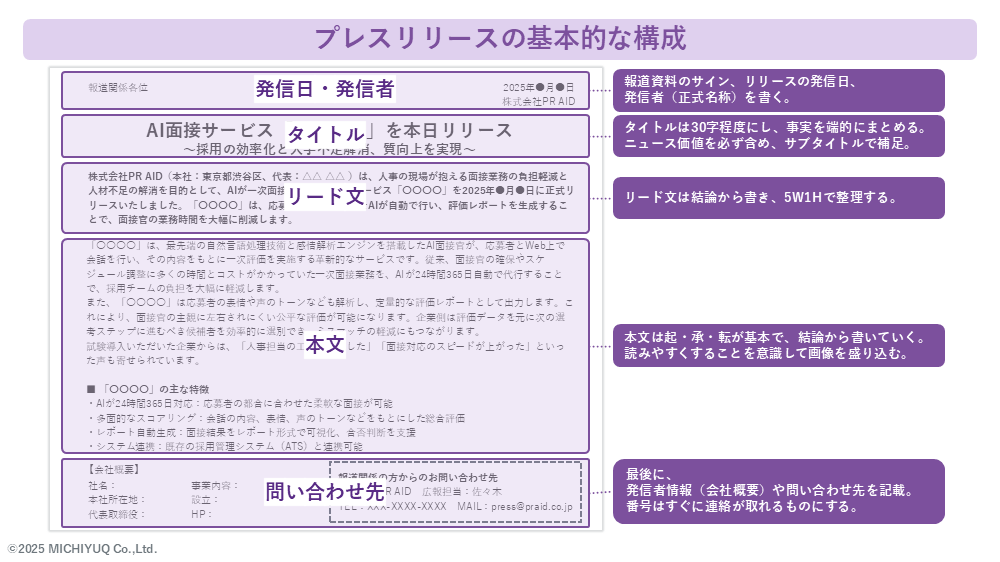

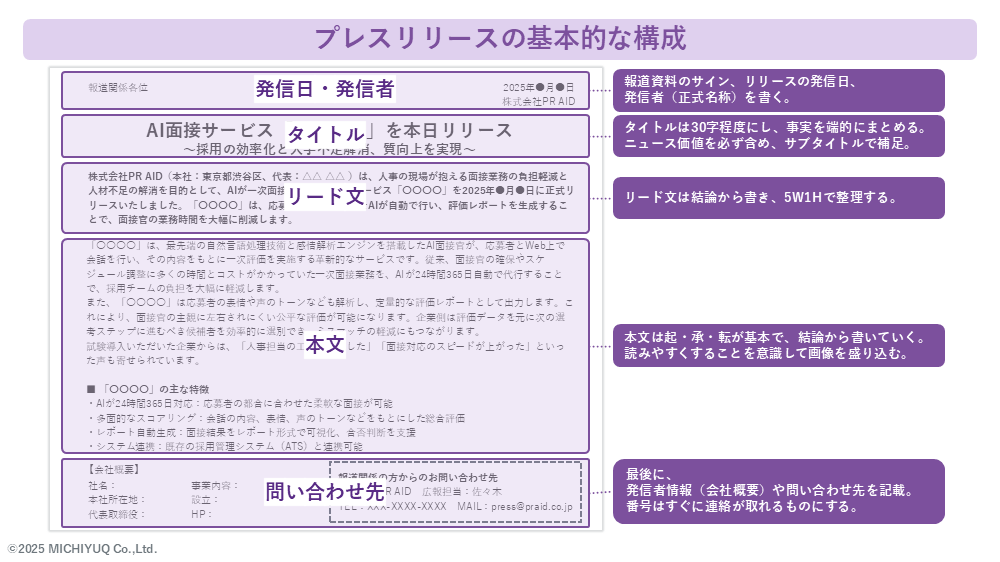

プレスリリースは企業や団体が報道機関に向けて発信する公式文書。書式や構成には一定のルールがあるため、まずは基本を押さえることが重要です。

プレスリリースを出したからといって、必ずしもメディア掲載につながるわけではありません。

タイミングやメディア側の企画状況など、さまざまな要因が影響しますが、形式面が整っているにもかかわらず反応が得られない場合は、内容に課題がある可能性もあります。

特に注意したいのが、宣伝色が強すぎるプレスリリースです。「リードを獲得したい」「サービスサイトへの誘導を増やしたい」といった、経営層や営業部門の社内ニーズが反映されすぎると、メディアにとっての報道価値が薄れ、掲載につながらないケースが多く見られます。

企業側の思惑が強すぎると、報道する価値がないとみなされるのですね。

その通りです。プレスリリースはあくまで、メディアが報道するための“情報源=素材”。広報担当者には、企業の伝えたいメッセージと、メディアが求める情報のバランスをとりながら、内容を編集・調整する役割が求められます。

読まれるプレスリリースを作るためのポイント3つ

ここからは、「読まれるプレスリリース」を作成するために、広報担当者が押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

読まれるプレスリリース作成のための3つのポイント

1.ニュースバリューを意識する

2.5W1Hで情報を整理する

3.タイトル・リード・ビジュアルで関心を惹く

1. ニュースバリューを意識する

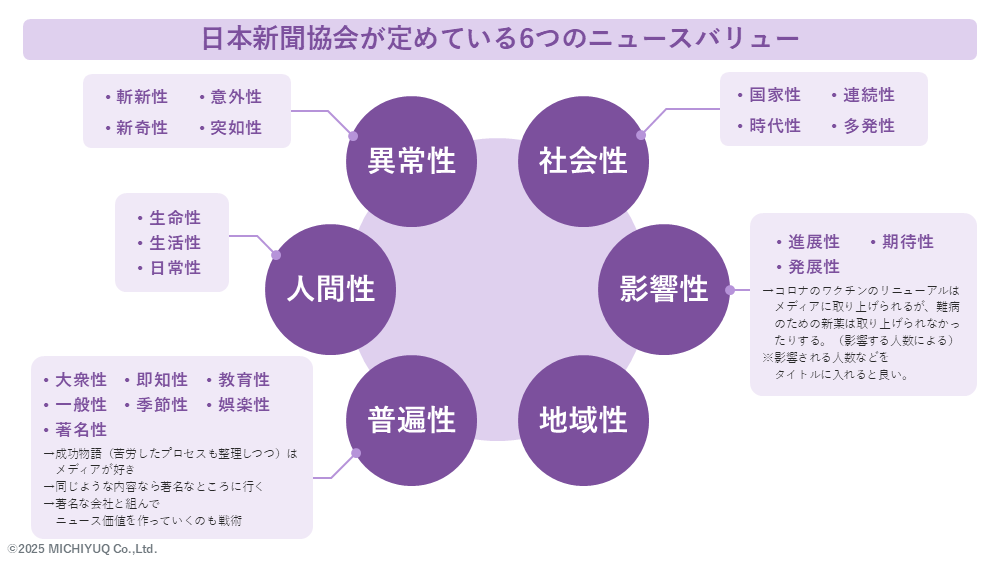

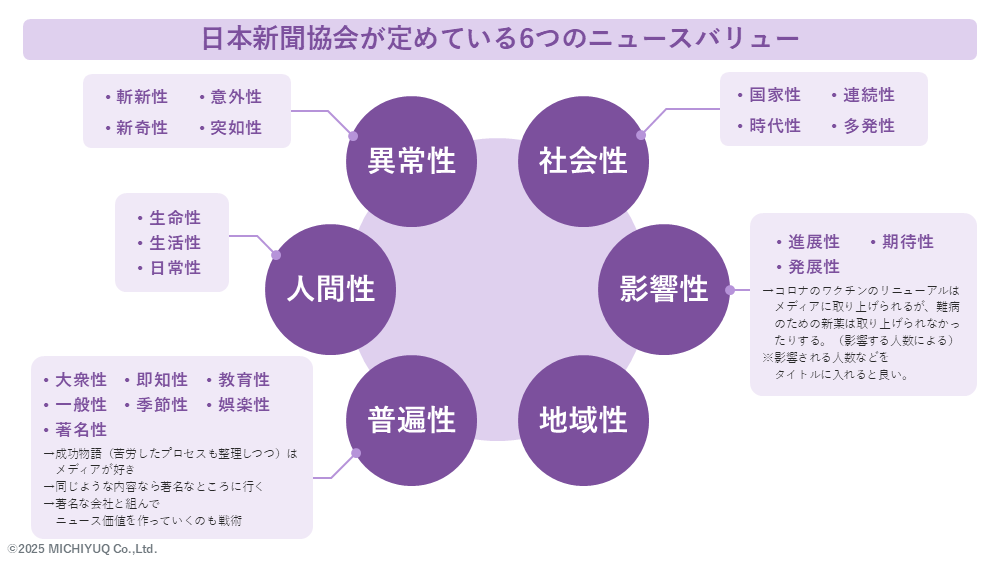

プレスリリースを作成する際、まず意識すべきは「その情報にニュースバリューがあるかどうか」です。ニュースバリューとは、「報道する価値がある」と記者に判断される要素のことで、「異常性」「人間性」「地域性」などが含まれます。

たとえば、ある飲食チェーンが「余剰食材を活用した期間限定メニュー」を発表する場合、単に「新商品のお知らせ」として打ち出してしまうと、記者には宣伝としてしか映りません。そこで「食品ロス削減への取り組み」や「地域農家との連携」など、社会的な意義やストーリー性と結びつけて伝えることで、メディアにとっても報道する価値のある、ニュース性のある情報となるのです。

ただし、「日本初」「国内最大規模」といった最上級表現を使う際は、注意が必要です。使用する場合は、必ず信頼できる根拠を提示し、ファクトチェックを徹底しましょう。

2. 5W1Hで情報を整理する

プレスリリースは、メディア関係者に対して「何が起きているのか」を正確かつ簡潔に伝える資料です。そのために不可欠なのが、「5W1H(誰が、誰に、何を、いつ、なぜ、どのように)」の要素です。

まず、リリースに盛り込むべき情報をこの6つの観点で洗い出し、紙に書き出してみましょう。こうすることで内容の整理ができ、抜け漏れを防ぐことができます。記者にとっても、情報が網羅的に整理されているリリースは記事化しやすく、結果的にメディア掲載の可能性も高まります。

3.タイトル・リード・ビジュアルで関心を惹く

最後のポイントは「最初の印象づくり」にどれだけ注力できるかという点です。記者は1日に多くのプレスリリースを目にするため、1件あたりのチェック時間はごくわずか。数十秒で内容をつかみ、記事化するかを判断します。

だからこそ、冒頭に最大限のエネルギーを注ぐことが重要です。

タイトルは30文字以内で、新聞の見出しのように端的かつ内容がひと目で伝わる表現を心がけましょう。

リード文では、ニュースの要点と社会的な意義がすぐに理解できる構成を意識することが大切です。また、ビジュアル要素の活用も重要です。特に、現場の様子や製品の使用シーンなどがわかる写真や動画は、記者の理解や関心を高める強力な材料になります。

プレスリリースの「種」の効果的な見つけ方

プレスリリースを作成するうえでのポイントが理解できました。一方で、リリースの“種”となる社内ニュースをどう見つけるかも重要ですよね。

その通りです。他部署が作ったものを後から編集するより、先に情報の「素材」を集めて全体像を把握しておく方が、メディア視点で価値あるリリースをつくりやすくなります。

プレスリリースの素材を体系的に捉える方法はありますか?

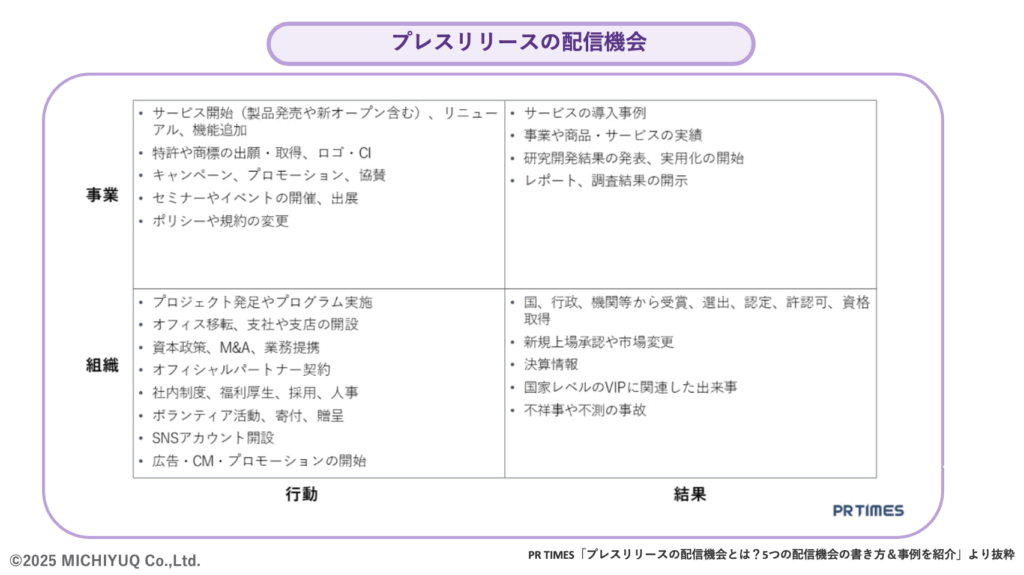

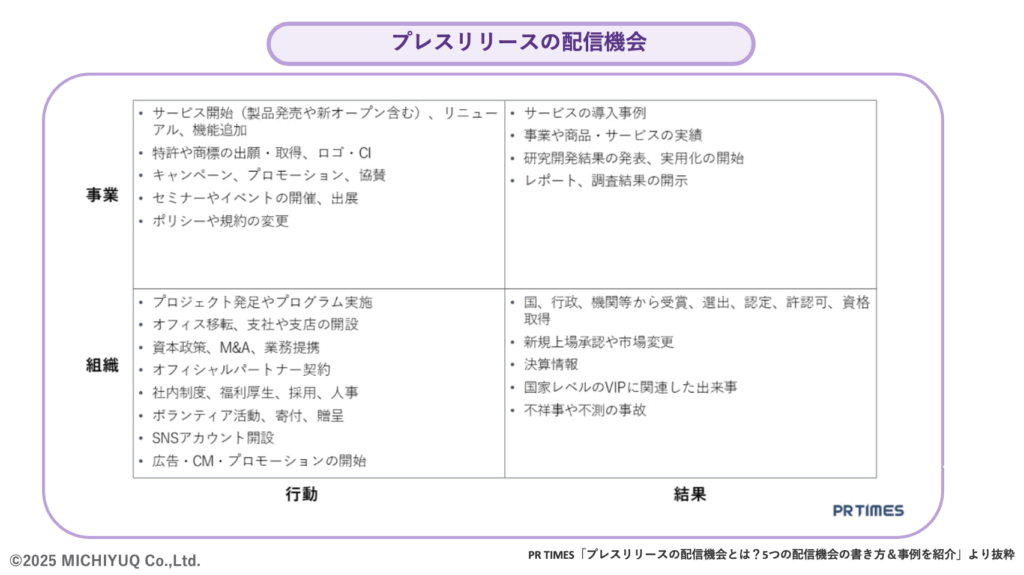

おすすめは、PR TIMESがまとめている「事業・組織」と「行動・結果」の4つの視点で社内ニュースを整理する方法です。たとえば「事業」であれば新サービスのリリースやイベントの開催、「組織」であれば新プロジェクトの発足やユニークな社内制度などがトピックになり得ます。それぞれに「何をしたか(行動)」と「どんな成果があったか(結果)」があるはずなので、あらかじめ整理しておくことで、発信のチャンスを逃さずに済みますよ。

なるほど。フレームを使えば、重要な素材を見落とすリスクも減りそうですね。

プレスリリースは、企業とメディアをつなぐ大切な橋渡し。自社として発信したい内容は押さえつつ、メディア視点に立った情報へ編集する力が広報には求められます。基本を押さえておけば、必ず成果につながりますよ。