広報初心者必見!広報に使えるフレームワーク7選

「広報担当者になったけど、何から始めらたいいのか分からない。」そんな声をよく耳にします。企業ごとに広報の悩みは違い、これは正解!と言える形がないからこそ、迷ってしまうのも無理はありません。そこで今回は、広報初心者でも取り組みやすい「広報に使える7つのフレームワーク」をご紹介。フレームワークを味方につけて、戦略的に広報を始めるヒントをお届けします。

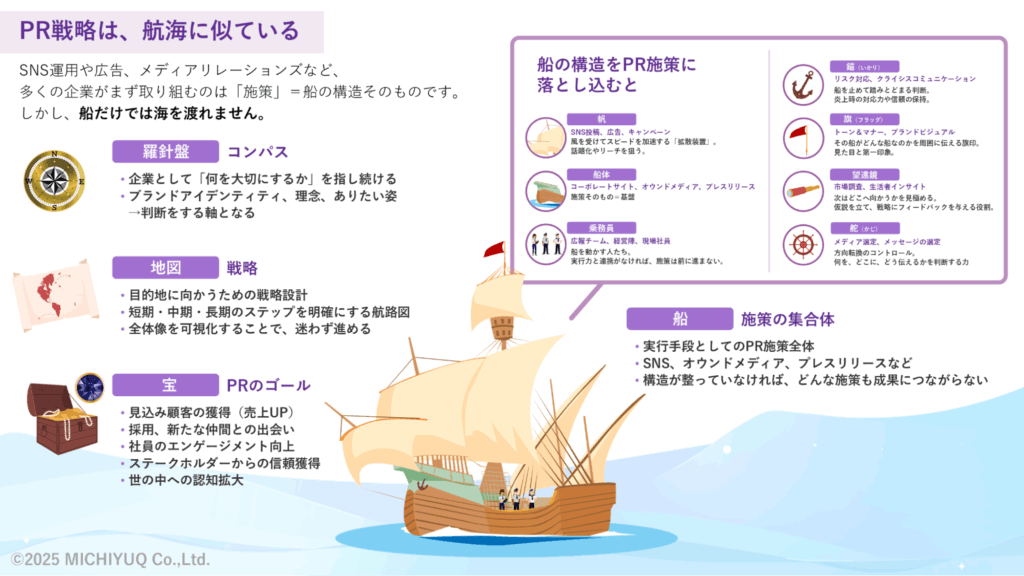

1.どこに向かう?広報を“航海”にたとえて考えてみよう

広報初心者によくあるのがSNS投稿や広告、メディア対応など、目の前の施策にばかり意識が向いてしまうことです。しかし「なぜその活動をするのか」「何を実現したいのか」と言った目的が明確でなければ、本来得たい成果にはつながりません。

広報活動を「航海」にたとえてみると、その流れや構造がぐっと見えてきます。

SNS投稿やプレスリリースの配信など、広報で行うさまざまな施策は「船」にあたります。「船」があってもそれだけでは、進むべき方向や目的地がわからず、「宝」を手に入れることはできません。そこで必要になるのが、「羅針盤(コンパス)」と「地図(戦略)」です。

羅針盤は、企業がどんな価値観を大切にしているのか、それがどんな姿を目指しているのかを示すもの。理念やビジョン、ブランドのアイデンティティがこれにあたります。そして地図は、そのビジョンを実現するための広報戦略です。この2つがあれば、たとえ道のりが長くても、広報施策という”船”は目的地に向かって進み続けることができます。

多くの企業は、施策の実行にばかり目が向きがちですが、まず取り組むべきは、理念という羅針盤を整え、戦略という地図を描くことです。

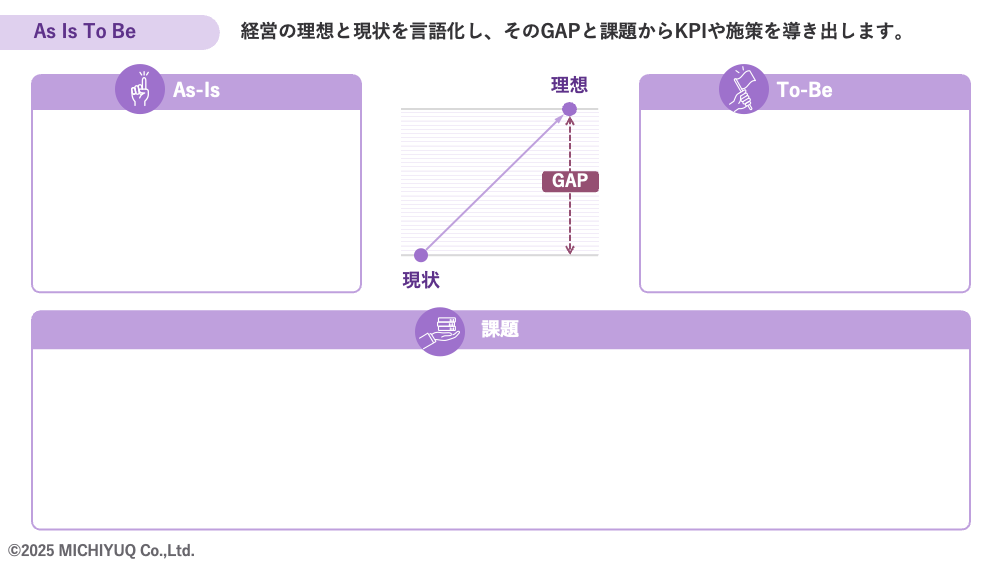

2.「As is/To be」で理想と現実のギャップを明らかにする

この”地図”=(広報戦略)を描くために、まず最初に行うべきは、企業の現在の現状(As-Is)と、目指す理想状態(To-Be)を可視化することです。そのギャップを把握することで、広報が取り組むべき課題が明確になります。その際に役立つのが「As-Is(現状)/To-Be(理想)」のフレームワークです。

このフレームワークは、多くの場合、まず経営者への「現状直面している課題は何か?」というヒアリングから始まります。しかし、そこで挙がった課題をそのまま広報課題へと置き換えることには注意が必要です。

たとえば、「採用」が課題として挙げられた場合でも、企業の理想像を踏まえると、実際には「社員の定着」や「インナーブランディングの強化」の方が優先されるべきケースもあります。

まず重要なのは、経営者が描く将来像や理想像を正しく理解すること。その上で、現状とのギャップを整理することが、的確な広報戦略を立てるための第一歩となります。

過去のコラム「広報戦略はどうつくる?最初に取り組むべき3つのステップ」でも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

3.自社の立ち位置を知る「SWOT分析」と「3C分析」

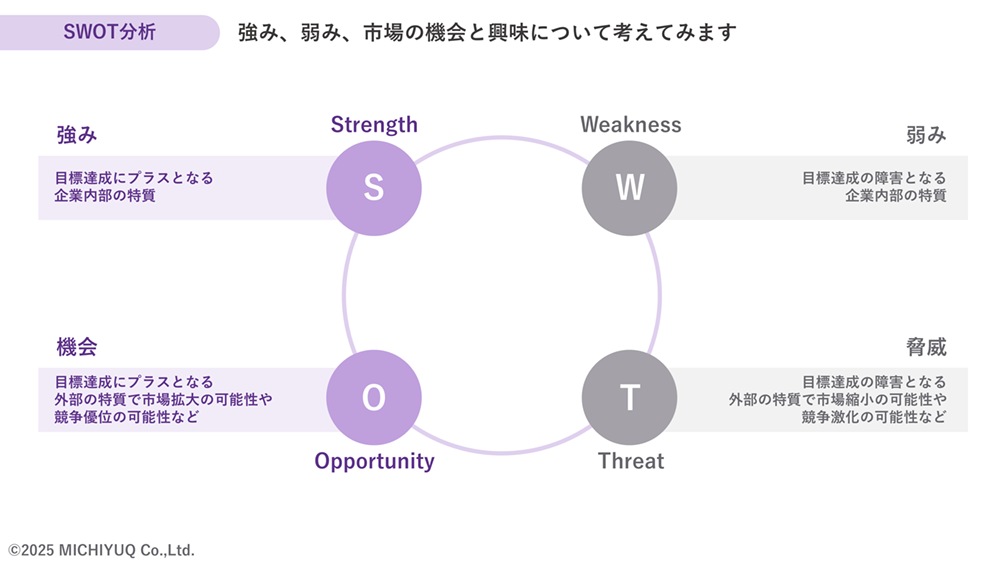

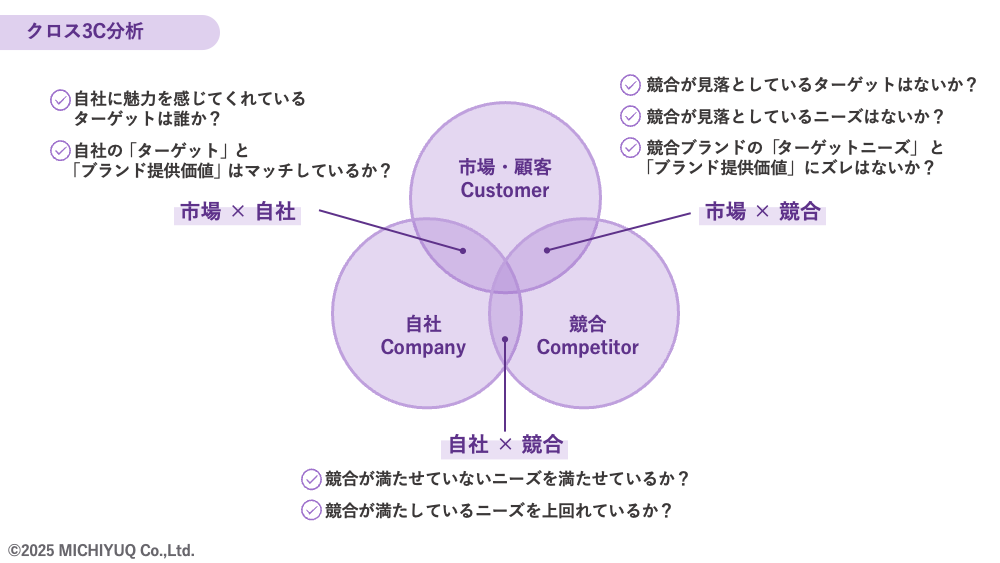

広報は、社会や顧客、パートナー企業など、さまざまなステークホルダーとの関係を築くことが目的の活動です。そのためには、まず自社がどんな立ち位置にいるのかを正しく理解する必要があります。そこで役立つのが「SWOT分析」や「3C分析」などのフレームワークです。

SWOT分析は、自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理するフレームワークです。4つの領域から自社を客観的に見つめ直すことで、課題や広報として注力すべきポイントが明らかになります。

3C分析は、自社(Company)、顧客(Customers)、競合(Competitors)の3つの視点から、自社の立ち位置を把握するフレームワークです。社会的ニーズや他社との違いを明確にすることで、自社の独自性(USP)が浮き彫りになります。こうして導き出されたUSPは、広報におけるキーメッセージの設計にも活かせます。

これらのフレームワークを通じて得られた分析結果は、広報の方向性や戦略を大きく左右する重要な判断材料になります。分析の考察は、広報担当者だけでなく、経営者とも共有し、共通認識を持っておくことが成功への近道になります。

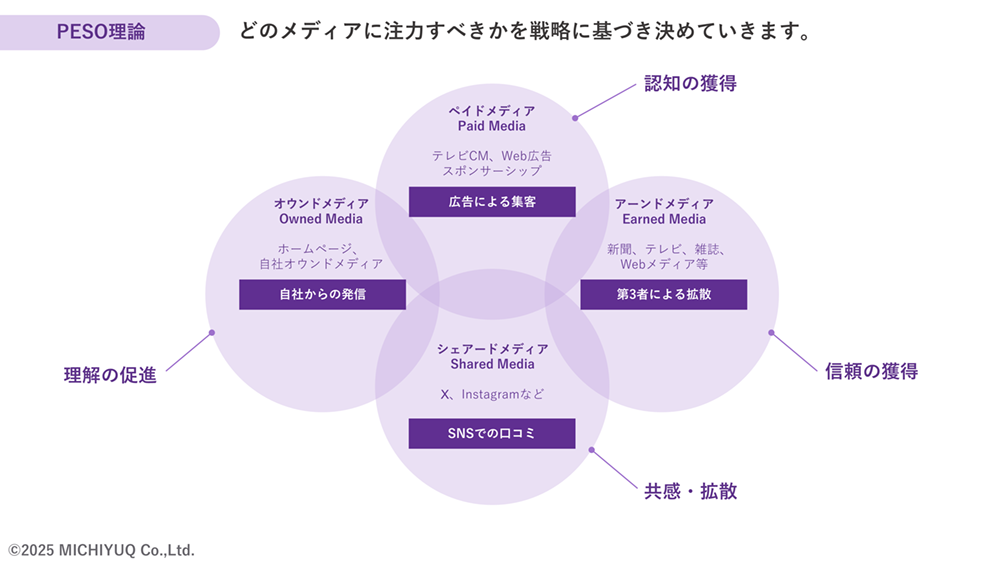

4.PESOモデルで施策を整理する

広報活動を進める中で、「どの情報をどのメディアで発信するのか?」というのは、戦略全体を左右する重要な判断ポイントです。施策を整理するのに役立つのが「PESOモデル」です。PESOは、Paid Media(広告などのペイドメディア)、Earned Media(メディア掲載などのアーンドメディア)、Shared Media(SNSなどのシェアードメディア)、Owned Media(自社サイトなどのオウンドメディア)の4つのメディアタイプを指します。

このフレームワークを使えば、自社の課題や目的に応じてどのメディアに力を入れるべきかを整理しやすくなり、施策の優先順位も明確になります。

近年では、ひとつのメディアに頼るのではなく、複数のメディアを組み合わせて層状効果を狙う「メディアミックス」の重要性が高まっています。PESOモデルに基づいて情報発信を展開することで、一つの取り組みから、「一石三鳥」または「一石四鳥」といった複数の成果を得ることも可能です。

<具体例>調査レポートをPR TIMESでプレスリリース配信(Earned Media)

↓

自社ブログで公開(Owned Media)

↓

SNSでシェア(Shared Media)

過去のコラム「戦略だけでは終わらせない!成果につながる年間広報計画の立て方とは?」でも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

5.広報ミッションを設定する

広報活動で成果を上げるためには「広報として何を成し遂げたいのか」を明確にすることが重要です。ステップ2で整理した「企業の経営課題」の解決のために、広報がやるべきこと=広報ミッションを言語化しましょう。

広報活動を進めている最中に、企業の方針や事業環境が変化するケースも珍しくありません。あらかじめミッションを定めておけば、そうした変化を広報として受け入れるべきか、あるいは軌道修正が必要かを判断する指針となります。

ぶれない広報を実現するためにも、初めにミッションをしっかりと言語化し、社内で共有しておきましょう。

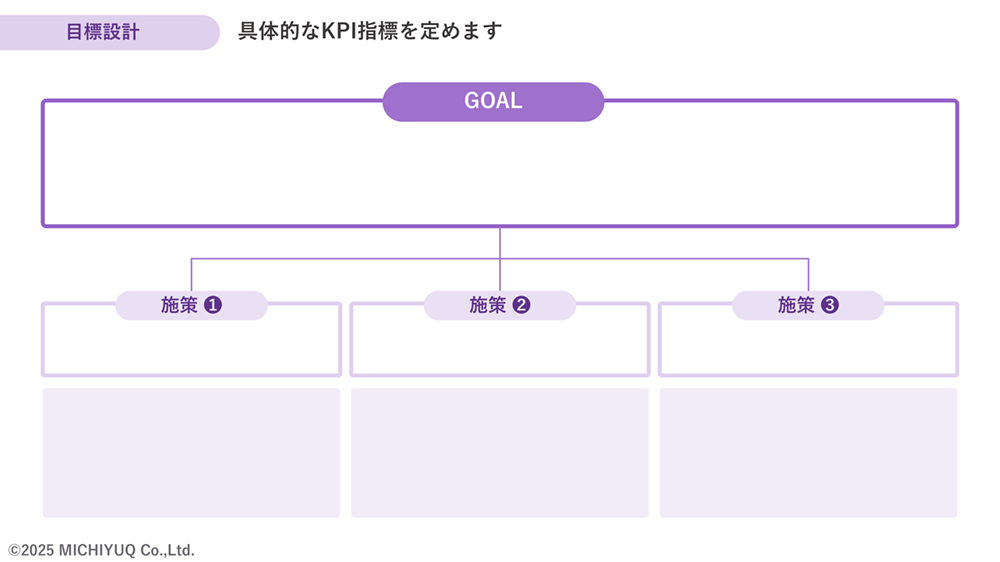

6.KGIとKPIを「SMART」を使って設計する

広報ミッションを定めたあとは、KGI(重要目標達成指標)と、それに紐づくKPI(重要業績評価指標)を設計します。

KGIは、広報活動の最終的なゴールを示す指標です。一方、KPIはそのKGIに向けた中間目標で、月ごとや四半期ごとに設定する具体的なアクション指標を指します。広報活動は、目に見える効果だけでなく見えにくい成果も多いため、「アウトカム(成果)」と「アウトプット(行動)」の両面からKPIを設計したほうがよいでしょう。

<具体例>

広報活動のKGI(ゴール)…〇〇という分野で第一想起される企業になる

KPI(アウトカム)…年間でアワードを2件受賞する

KPI(アウトプット)…アワードへのエントリー件数、注力するメディアへの掲載件数

さらに、KGIやKPIを設定する際は「SMART」の原則を活用すると、目標の達成度を効果的に評価しやすくなります。SMARTは、設定した目標が適切かどうかを判断するためのチェック基準です。

S(Specific):具体的である

M(Measurable):測定可能である

A(Achievable):達成可能である

R(Relevant):関連性がある(目的と合っている)

T(Time-bound):期限が明確である

7.PDCAをまわしながらコツコツ積み上げる

広報戦略が定まったら、実行と改善のサイクルを回しながら、一つずつ積み上げていく事が大切です。特に重要なのは、KGIから逆算して設計したアクションを着実に積み重ねていくこと。地道な積み上げが、企業としての理想の実現へとつながります。

ただし、目標や指標が曖昧なままでは取り組みが続きません。だからこそ、日々の振り返りや節目ごとの進捗確認を通じて、戦略からのズレを早期に見直すことが重要です。

成果につながる広報には、目的に沿った戦略設計、指標に基づいた確実な行動、そして評価の仕組み化が不可欠です。今回ご紹介した

- As-Is / To-Be 分析

- SWOT分析

- 3C分析

- PESOモデル

- KGI・KPI設計

- SMARTフレームワーク

- PDCAサイクル

の7つのフレームワークを活用し、自社に合った広報活動を実践してみてください!