社内広報はどうはじめる?広報組織(ひとり広報)の立ち上げ方

経営者向け「広報&ブランディングの思考法」シリーズ。今回は「広報組織を0→1で立ち上げる方法」について解説します。広報の必要性を感じているものの、どのように広報組織をつくっていくべきか悩んでいる経営者の方は多いはず。マーケティング会社で「ひとり広報」を経験した丸山が、実践的なアドバイスをお届けします!

広報組織を立ち上げる前に明確にすべき「経営課題」

丸山さんは前職で「広報担当者第1号」を経験されていますよね?まず取り組んだことは何ですか?

何よりも先に、経営課題のヒアリングと広報ミッションの確認をしました。会社が登ろうとしているのが「どんな山=目標」なのかを経営層と共有しない限り、本当に望む効果は得られないからです。

前職では、経営者との対話のなかで「企業の認知不足によるリード獲得の停滞」と「社員のエンゲージメント強化」が課題だと把握できたため、ブランディングを軸にしたサービス広報とコーポレート広報から着手しました。

経営者としては、広報に求める役割を自身で描いておく必要があるのですね。

その通りです。まずは経営課題を言語化し、広報活動に期待する効果(広報の目的)を整理しておくことが重要です。広報組織を立ち上げる前に、自社が最も解決したい課題はどの領域なのかを明確にしておいた方がよいでしょう。

<おもな広報活動の種類と役割>

- サービス広報 … 商品・サービスの認知拡大や理解促進

- 採用広報 … 人材確保や社内組織のインナーブランディング

- コーポレート広報 … 企業全体の認知向上やブランディング

※1〜3が重複している場合は優先順位をつける

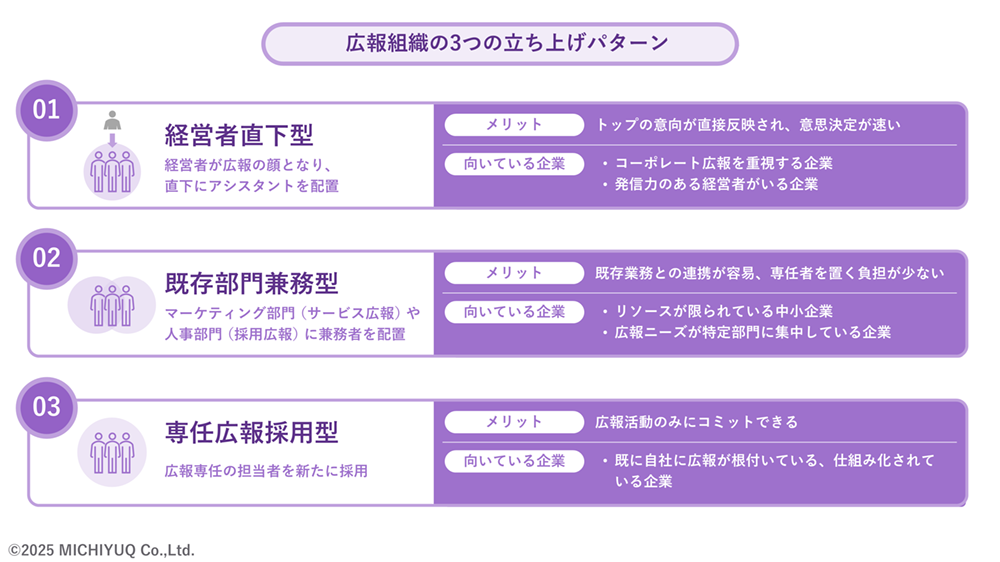

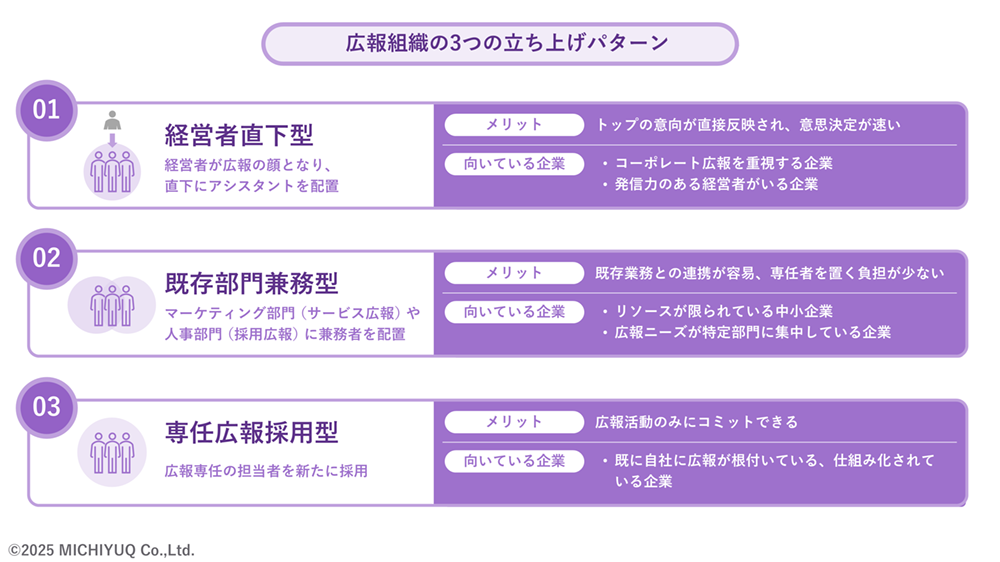

自社に最適な広報組織の形を知ろう

自社にあった広報組織のかたちを決める際、もう1つ考慮すべきポイントは「経営者自身の広報へのコミット度」です。

「コミット」ですか?

広報は経営と直結しています。特に中小企業では、経営者自らが広報活動を牽引し、その姿勢が社内に波及していくことが最も効果的です。広報に前向きで、発信することを厭わない経営者であれば、自らが先頭に立って発信を行い、その直下にアシスタントを配置するという体制も有効です。

それ以外にはどのような組織の立ち上げ方が考えられますか?

採用強化を目的とする場合は人事部門に、サービス認知の向上を目指す場合はマーケティング部門に、といったように、目的に応じて関連のある部署で兼務してもらう方法もあります。人員に余裕があれば、それぞれの部門内に広報担当者を置くことで、広報施策のPDCAも回しやすくなります。

広報担当者を新たに採用するケースもありますが、必ずしも外部からの採用が最善とは限りません。知識やノウハウを持つ人材を外部から迎えるのも一つの選択肢ですが、社内の現状や課題、カルチャーを理解している人が担当することで、広報活動がよりスムーズに進むことも多いと感じています。

近年では、社内の広報担当者を外部パートナーが育成するサービスもあります。まずは社内メンバーで基礎を固め、仕組み化したうえで専任の広報担当者を採用したり、外注化をしたりしてみるのがよいと思いますね。

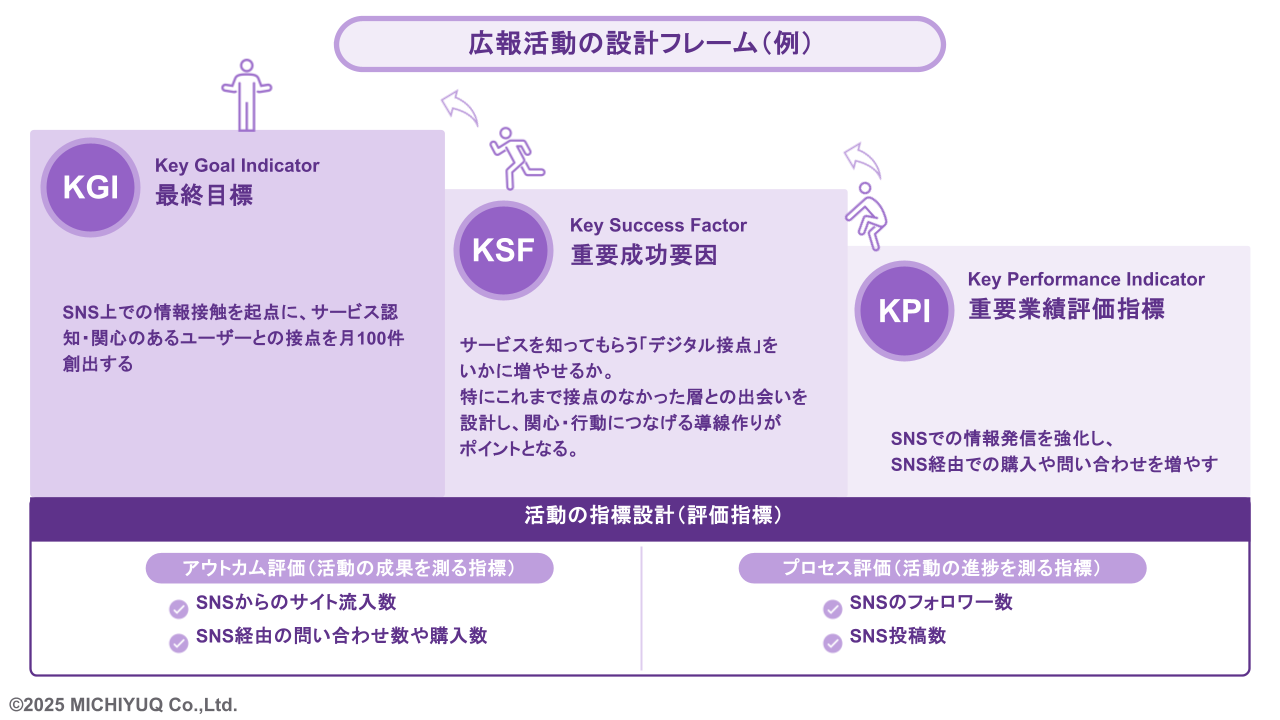

広報活動の「投資対効果」はどう測る?

広報組織を立ち上げるうえで気になるのが、投資対効果です。

経営者として、費用対効果を考えるのは自然なことです。しかし、前提として「広報は長期的視点でジワジワ効いてくるもの」という認識を持つことが重要です。

たとえば、あるコンテンツが自社の売上や採用に良い影響を与えたようにみえていても、実際にはメディア露出やオウンドメディアの発信など、複数の要因が重なった結果であることがほとんどです。それゆえ、1つひとつの広報活動に対する効果を厳密に図ることは非常に難しいのです。

それでは、広報の効果は図れないということでしょうか?

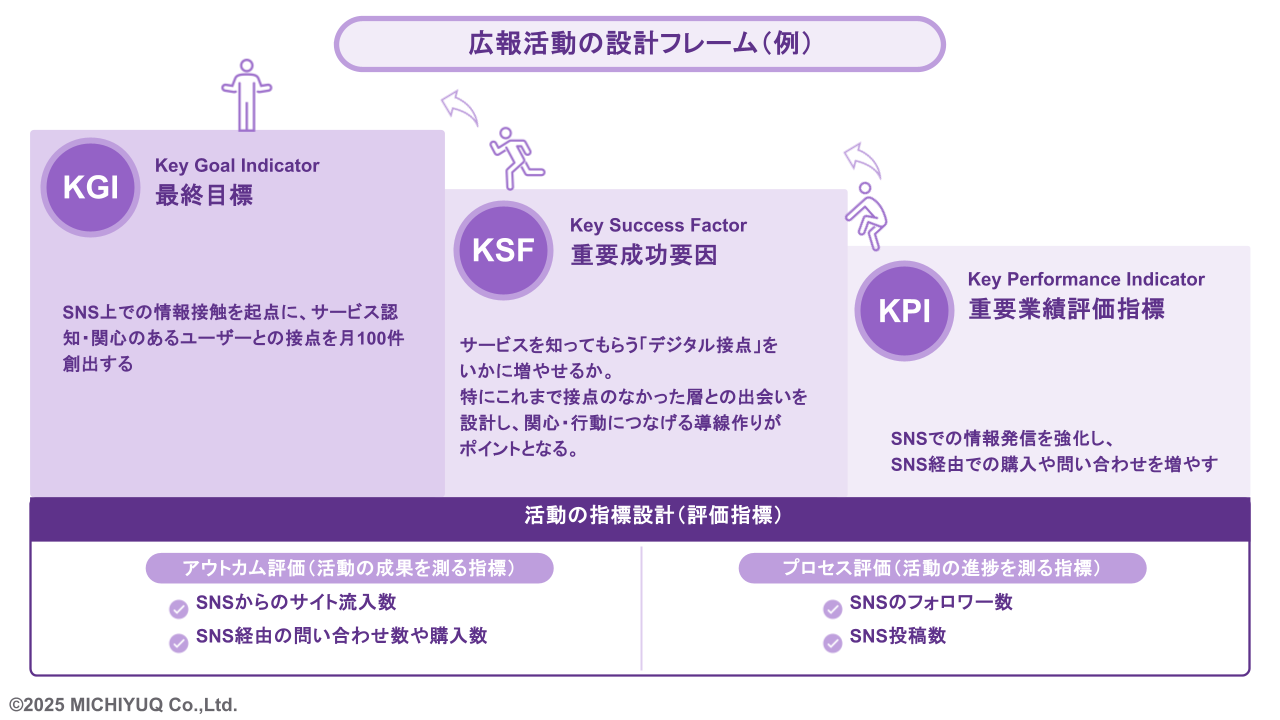

広報の本質的な効果は、長期的な視点で見る必要があるものの「プロセス評価とアウトカム評価(成果評価)」をもって、1つの指標とするケースはあります。ただし、プロセス評価とアウトカム評価を混同すると、誤った広報活動につながり、広報担当者も疲弊してしまいます。

それぞれの評価をきちんと設計したうえで、定点観測をしていきましょう。

広報活動は「会社全体に波及する効果がある」という視点を持つことも大切です。広告や宣伝が直接新規リード獲得に繋がるのに対し、広報企業の姿勢や価値観を発信することで、既存顧客との信頼関係を深めたり、社員のエンゲージメントを高めたりと、企業の土台を強くする役割を果たします。

ですから、広報を単独の施策として切り離して考えるのではなく、マーケティングや人事、さらには企業文化全体への波及効果も含めて、その役割と成果を捉えるべきです。

広報組織の立ち上げに「唯一の正解」はありません。経営課題やリソース、経営者の関与度に応じて自社に合った体制を選ぶ事が重要です。加えて、目先の成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で広報の価値を評価することも忘れないでくださいね!